LA BÚSQUEDA DEL ÁRBOL MILAGROSO

“Buena es la quina, pero a veces más mal que medicina”.

Anónimo.

“Cuando la fiebre declina, tiempo propicio de dar quina”.

Anónimo.

La historia en torno a la utilización de la quinina como profiláctico antipalúdico fue un adelanto que redundaría en la salvación de millones de vidas. Cuando se perpetró este descubrimiento, no obstante, el extracto del árbol de la quina se conocía desde hacía siglos y se usaba como febrífugo.

Miguel Gutiérrez Garitano

Miguel Gutiérrez Fraile

No se sabe quién fue el primero en descubrir las facultades antipalúdicas de la corteza de este árbol milagroso. Los amerindios conocían la planta, pero no está claro que hubieran aplicado esta en el tratamiento contra la malaria, pues la enfermedad no existía en Sudamérica. Los análisis genéticos del parásito plasmodium falciparum revelan que éste llegó a América del Sur desde África con el comercio trasatlántico de esclavos, entre los siglos XVII y XIX. Así que es probable que fueran los españoles quienes la probaran por primera vez para remitir las fiebres. El descubrimiento, de hecho, se le atribuye a la esposa del Virrey Fernández de Cabrera, la Condesa de Chinchón, cuyo título sirvió a Linneo para situar al árbol de la quina en su nuevo sistema bajo el nombre de cinchona. No obstante, en el libro Serendipia. Descubrimientos accidentales de la ciencia, el autor, Royston M. Roberts defiende la siguiente teoría: “El botánico sueco Linneo, en 1742, dio el nombre de cinchona al género de los árboles de los que se obtenía la corteza medicinal. Sin embargo, hubo dos errores en esta denominación. Primero, aunque Linneo intentó honrar a la condesa de Chinchón por el nombre, él lo equivocó omitiendo la primera h. Segundo, la condesa realmente nunca tuvo malaria y no trajo la corteza de cinchona a España, sino que murió en Cartagena, Colombia, en su camino de regreso a España.

botánico sueco Linneo, en 1742, dio el nombre de cinchona al género de los árboles de los que se obtenía la corteza medicinal. Sin embargo, hubo dos errores en esta denominación. Primero, aunque Linneo intentó honrar a la condesa de Chinchón por el nombre, él lo equivocó omitiendo la primera h. Segundo, la condesa realmente nunca tuvo malaria y no trajo la corteza de cinchona a España, sino que murió en Cartagena, Colombia, en su camino de regreso a España.

El primer registro firme del uso de quinina para curar la malaria es el de los misioneros jesuitas en Lima sobre el 1630; de aquí que se le diese el nombre de a la corteza medicinal, unos cien años antes de Linneo. Probablemente nunca se pueda saber con seguridad si los jesuitas aprendieron de los indios las propiedades antimaláricas de esta corteza. No obstante, una vieja leyenda sostiene un relato plausible del descubrimiento accidental de las propiedades curativas del árbol cinchona.

La leyenda tiene que ver con un indio que, abrasado por la fiebre, se perdió en una espesa jungla de los Andes. Diversas especies de árbol cinchona (llamado por los indios quina-quina) crecen al amparo de las laderas húmedas de las montañas de los Andes, desde Colombia a Bolivia, a altitudes superiores a los 1.500 metros. Mientras él tropezaba a través de los árboles, encontró una charca de agua y se lanzó al suelo de la orilla para beber agua fresca. El amargo sabor le dijo que estaba intoxicado con la corteza de los árboles de quina-quina vecinos, los cuales creía venenosos. Prefiriendo el alivio momentáneo de la fiebre y de la sed abrasadoras, a las posibles consecuencias mortales, bebió intensamente.

Para su sorpresa no murió; de hecho, su fiebre remitió y fue capaz de encontrar el camino de vuelta a su poblado con una renovada energía. Contó la historia de su curación milagrosa a sus parientes y amigos y, después de aquel incidente, ellos usaron extractos de la corteza de quina-quina para curar la temida fiebre. Esta era causada por la malaria y la sustancia química contenida era la quinina. La noticia de este descubrimiento se difundió por la población nativa y pudo haber llegado a misioneros jesuitas a comienzos del siglo diecisiete”.

El árbol de la quina continúa siendo la única fuente útil de quinina. Hasta 1944 no se llevó a cabo la síntesis total del alcaloide puro[1]. Solamente desde hace pocas décadas se ha sustituido la quinina por otros compuestos sintéticos más eficaces. Pero desde el siglo XVII, fecha en que se conoció su eficacia febrífuga hasta finales del siglo XX, fue un árbol muy codiciado.

El árbol de la quina continúa siendo la única fuente útil de quinina. Hasta 1944 no se llevó a cabo la síntesis total del alcaloide puro[1]. Solamente desde hace pocas décadas se ha sustituido la quinina por otros compuestos sintéticos más eficaces. Pero desde el siglo XVII, fecha en que se conoció su eficacia febrífuga hasta finales del siglo XX, fue un árbol muy codiciado.

Algunos criollos se dieron cuenta del potencial económico del árbol y dedicaron años a localizar sus ecosistemas, así como sus posibilidades de cultivo y transporte.

La codicia nacida en torno a la planta mágica, se concretó en la época en que nace la bestia del liberalismo económico. El remedio derivado de la corteza de la quina se iría tornando en un producto más de intercambio, pero, tal vez para impulsar su aura de milagroso, la primera partida destinada al estudio del árbol aúna la leyenda de este con las ciencias que estudian la Tierra y el Universo.

Desentrañando el misterio de la planta curafiebres.

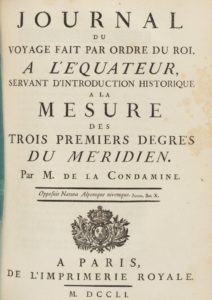

En la presentación al libro Viaje a la América Meridional por el río de las Amazonas. Estudio sobre la Quina, firmado por el naturalista y explorador La Condamine, Antonio Lafuente y Eduardo Estrella relatan: “Hacia 1730 un gran debate científico va extendiéndose en los medios académicos europeos. Newtonianos y cartesianos polemizan sobre si la Tierra tendría la figura de un esferoide achatado por los polos o, por el contrario, el aplanamiento sería ecuatorial. Muy pronto, sin embargo, los argumentos de carácter técnico se vieron entremezclados con reivindicaciones de tono nacionalista derivadas del repliegue académico sobre una ortodoxia fiel a ciertas tradiciones científicas autóctonas. Durante unos años, parecía que el honor patrio dependieses de una resolución favorable de las contrapuestas posiciones defendidas por los astrónomos radicados en Londres o París. En tales circunstancias, la Academia de Ciencias parisiense organizó dos expediciones científicas, a Laponia y Quito, cuyos resultados tendrían que zanjar definitivamente la controversia”.

La misión geodésica partió rumbo a América en 1735. Se trataba de una comisión mixta de franceses –Charles-Marie de la Condamine, L. Godin, P. Bouguer y J. Jussieu- y españoles, dirigida esta por los marinos Jorge Juan y Antonio Ulloa.

Como se ha dicho, el objetivo prioritario de la misión era de índole geodésica, por lo que, de 1736 a 1743, sus valedores se ocuparon de la determinación del valor de un grado de meridiano terrestre en las proximidades de la línea equinoccial. La idea era comparar esta medida con la efectuada por la expedición equivalente enviada a Laponia y así conocer la verdad y zanjar la controversia científica que enfrentaba a Europa.

Pero el líder de la comisión francesa, un militar con querencia por las matemáticas y las ciencias naturales llamado Charles-Marie de La Condamine, atesoraba un sinfín de objetivos científicos menores que cumpliría en nombre de una voraz ambición personal; La Condamine soñaba por reducir todas las leyendas sudamericanas y rendirlas a la frialdad de los datos que sustentan el método científico.

Como sucede a menudo con los caracteres recios, el francés pronto se afrentó con el resto de comisionados con capacidad de decisión, así que se separó de sus compañeros para hacer realidad dos de sus pretensiones, a saber: descender y estudiar el río Amazonas, previo paso por la localidad de Loja, al sur de Quito, donde pensaba desentrañar el misterio del árbol con capacidades febrífugas. Cumplió sus objetivos con empecinada y sistemática constancia y retornó, por vez primera, los mitos en torno al “río de los ríos”, al redil de la verdad. El suyo fue el primer estudio científico europeo del Amazonas sin propósitos misioneros ni coloniales, pero los resultados con los años sacudirían los mismos pilares de la selva y del mundo humano.

Del descenso del Amazonas por La Condamine y compañía, y sobre el resultado previo de los estudios geodésicos, no es menester extendernos en este artículo. Baste decir que regresó a París en 1744 con datos que cambiaron el panorama académico; demostró que las tesis de Newton eran acertadas y el planeta Tierra es, en realidad, un esferoide achatado por los polos, lo que sentó las bases del sistema métrico global.

De su singladura por el Amazonas obtuvo un detallado mapa de aquel universo de verdura y agua, además de las primeras descripciones del caucho, el veneno del curare, (veneno con que algunas étnias amazónicas, como los jíbaros (shuar) impregnaban sus flechas. Era una pasta parda lograda a través del cocimiento de vegetales, sobre todo del género Menispermaceae y Loganiaceae.) y también datos precisos sobre una infinidad de etnias vernáculas. La Condamine, hombre de su época, clasificó a los indios en tres grupos: los civilizados, que vivían con los misioneros; los semisalvajes, que mantenían cierto contacto con estos y los salvajes, fuentes, para el francés, de todas las maldades

Su estudio de la quina data de los primeros estadios de su labor sudamericana. En concreto, fue en el año 1737 cuando el francés, de camino a Lima desde Quito, paró en la localidad de Loja con la intención única de alumbrar el misterio en torno a la planta curafiebres.

La Condamine no se dejó ningún cabo suelto en su investigación, estudió, con ayuda del botánico Joseph Jussieu y el cirujano Seniergues, los manuscritos de origen español que hacían referencia a la “cáscaras de Loja”, se entrevistó con los indígenas, y se desplazó por las colinas que acogían a esta especie arbórea. Pretendía redactar un informe definitivo sobre la situación geográfica de la quina, su descripción física y clasificación por especies.

La narración del papel de la Condesa de Chinchón en la historia de la Quina la obtuvo La Condamine de un manuscrito que halló en Lima, firmado por el Doctor Diego de Herrera: “De cortice chinae-chinae, et de Loxa, etsi diversorum arborum uniformis virtutis (1699)”. Supo después, gracias a los jesuitas (a través de un documento firmado por estos en 1614) que los quechuas llamaban a la planta “quina-ai”, que se traduce como “capa”, “envoltura” o “corteza”.

Para sorpresa del científico, en las colonias españolas, ni criollos ni indígenas hacían mucho caso de la corteza cinchona. “A la quina –comentaba en sus diarios- le sucede lo que a casi todos los remedios que son comunes, y de poco valor en los países donde (digámoslo así) se pisan. En el Perú generalmente hablando se hace poco caso de ella. En Lima la temen y la gastan poco; en Quito mucho menos; y casi nada en Loja”. De hecho, fue el propio La Condamine el que enseño a los lojenses la utilización médica de la quina, un árbol que crecía en esa misma población como en ninguna otra parte del mundo.

Es un hecho contrastado que los indígenas, salvo tal vez algún caso excepcional, ni la conocían ni la usaban. Al parecer, solamente el médico particular de la Condesa citada y los jesuitas habían probado a incluir la cáscara mágica en la farmacopea. Inopinadamente, La Condamine, a pesar de las evidencias, se empeñó en restar protagonismo a los españoles. Pero hoy sabemos que el paludismo azotó las tierras americanas en fechas más recientes a las barajadas, por lo que la teoría que defiende el remedio como un conocimiento indígena ancestral, no se sostiene. Linneo hizo justicia sin saberlo, y cuando accedió  al informe de La Condamine, Sur l´arbre du quinina (publicado por la Academia de las Ciencias de París en 1738), apeló a la planta con su nombre hispánico.

al informe de La Condamine, Sur l´arbre du quinina (publicado por la Academia de las Ciencias de París en 1738), apeló a la planta con su nombre hispánico.

En la historia del uso de la quina, de hecho, La Condamine solamente es un eslabón (aunque, eso sí, tal vez el fundamental) dentro una cadena española. Los estudios del francés no quedaron sin continuación, y esta no vino de médicos, sino de inquietas individualidades militares.

Miguel de Santisteban, en busca del árbol de la quina.

En 1740 dio comienzo el viaje de un hombre que aunó su vida a la del árbol de quina. Se llamaba Miguel de Santisteban. No era médico, sino marino militar español –nacido en Panamá- curtido a base de combates contra los piratas ingleses en el Pacífico y el Caribe.

Interesado en los viajes, Santisteban decidió dejar el ejército y conocer el interior de Sudamérica. Tardó un año en unir Lima con Caracas por tierra. A lo largo del camino llevó a cabo un experimento médico, estudiando los efectos de la quina como tratamiento para la fiebre palúdica, el cual dejó anotado en su diario De Lima a Caracas. La experiencia cambió la vida del soldado, que a partir de entonces consagró todo su tiempo y esfuerzos en buscar los árboles milagrosos allí donde estos se multiplicaban. En 1750 se desplazó a Loja, en el sur de Quito, donde se concentraba un nutrido número de especímenes, y también deambuló por Nueva Granada (Colombia) donde examinó con rigurosidad las distintas especies de este vegetal.

Facturó, además, estudios exhaustivos de los costes de producción y transporte, además de fijar las mejores rutas para comercializar este producto en Europa y el resto de las colonias. No consiguió lucrarse, pero su trabajo no cayó en saco roto, porque el testigo fue recogido y lustrado por un coloso de la ciencia hispánica: el médico y botánico José Celestino Mutis.

[1] La fórmula del compuesto es (C20H24N2O2). El honor de la síntesis total les correspondió a dos químicos yanquis, R. B. Woodward y W.E. Doergin.