GALÉNICAS, LOS MÉDICOS Y SUS VIAJES

“En la sabiduría recolectada con los años he encontrado que cada experiencia es una forma de exploración”.

Ansel Adams

Miguel Gutiérrez Garitano

Miguel Gutiérrez Fraile

El momento debió de ser de lo más solemne; dos hombres frente a frente, uno joven y otro entrado en la madurez; uno vestido de blanco con sus mejores galas y el otro envuelto en oscuros harapos, tras largas jornadas de caminatas a la intemperie, entre tupidas selvas y agresivos roquedales. Se observaron con una reverencia rayana en la superstición; tan sólo los susurros proferidos por la congregación de africanos y árabes que rodeaban a la extraña pareja y el cantar de las cigarras rompían la quietud del momento, robado para la historia en la aldea de Ujiji, frente al mítico lago Tanganica. De fondo, las aguas titilaban al arrebol de un sol inclemente y africano. Sin poder contenerse por más tiempo, aguijoneado por la inminencia de un suceso que hedía a inmortalidad, el hombre joven se echó la mano al sombrero y saludó:

“Doctor Livingstone, supongo”, le dijo y la frase perduró y con el tiempo sirvió para evocar una época soñada, la era de  las grandes epopeyas africanas, los tiempos de los exploradores decimonónicos, que hoy habitan en una frontera irreal consignada en lo profundo de la cultura popular. Y no es casualidad que “doctor” sea la palabra que abra la más repetida y jaleada frase de la historia del periodismo escrito y de la era de la exploración. Todo lo contrario: la migración, la conquista y la curación son vasos comunicantes. Contaba el médico y explorador Josep Antoni Pujante, autor de premiado libro “Rumbo a las siete islas” -entre otras joyas contemporáneas de la literatura de viajes- que los médicos, a menudo, se ven arrastrados por segundas dedicaciones de naturaleza humanística. Esto responde a que se trata de un gremio diferente, de hombres sometidos a diario a cuestiones, la vida y la muerte, que remiten a las preguntas originales: ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay más allá? Han sido muchos los médicos a lo largo de la historia a los que les ha afectado esta suerte de inquietud filosófico-cósmica. Inquietud que se nutre del inconformismo, el cual lleva al desplazamiento, sea cual sea la razón superficial que lo motive. Tanto es así que algunos de los más importantes exploradores de la edad contemporánea han sido médicos; como aquellos médicos escoceses, Park y Livingstone, que protagonizaron la búsqueda de las fuentes de los dos ríos más legendarios, el Níger y el Nilo respectivamente.

las grandes epopeyas africanas, los tiempos de los exploradores decimonónicos, que hoy habitan en una frontera irreal consignada en lo profundo de la cultura popular. Y no es casualidad que “doctor” sea la palabra que abra la más repetida y jaleada frase de la historia del periodismo escrito y de la era de la exploración. Todo lo contrario: la migración, la conquista y la curación son vasos comunicantes. Contaba el médico y explorador Josep Antoni Pujante, autor de premiado libro “Rumbo a las siete islas” -entre otras joyas contemporáneas de la literatura de viajes- que los médicos, a menudo, se ven arrastrados por segundas dedicaciones de naturaleza humanística. Esto responde a que se trata de un gremio diferente, de hombres sometidos a diario a cuestiones, la vida y la muerte, que remiten a las preguntas originales: ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay más allá? Han sido muchos los médicos a lo largo de la historia a los que les ha afectado esta suerte de inquietud filosófico-cósmica. Inquietud que se nutre del inconformismo, el cual lleva al desplazamiento, sea cual sea la razón superficial que lo motive. Tanto es así que algunos de los más importantes exploradores de la edad contemporánea han sido médicos; como aquellos médicos escoceses, Park y Livingstone, que protagonizaron la búsqueda de las fuentes de los dos ríos más legendarios, el Níger y el Nilo respectivamente.

El segundo, rescató una figura perdida en la noche de los tiempos: la del chamán, o médico-sacerdote que hace las veces de sanador total, pues se ocupa a un tiempo del alma y del cuerpo. En este sentido, en términos exclusivamente médicos, Livingstone supuso un retroceso de miles de años. No en vano P. Laín Entralgo en su Historia de la medicina, sitúa entre el 10.000 y el 5.000 antes de Cristo la era en que se mezclaban empirismo y magia en el desempeño de la profesión. Pero hoy se le recuerda con simpatía porque introdujo la novedad del pacifismo activista como atribución viable del explorador decimonónico. Su resistencia, cercana al martirio religioso, además, se hizo legendaria. Respecto a su paisano, Park, aunque como médico escocés y primer buscador de ríos, fue su predecesor, en todo lo demás se situó en las antípodas de Livingstone. Mungo Park es el paradigma de joven pagado de sí mismo e intrépido hasta el delirio, con alma de jugador, que tuvo el valor de lanzar un órdago al destino por mor de la gloria imperecedera. O triunfaba o moría. Al final triunfó la muerte, pero no sin que el escocés regalara a las generaciones futuras con un ejemplo de fortaleza psíquica; su voluntad fue tan arrolladora que a punto estuvo de imponerse frente a miles de guerreros nómadas, enfermedades mortales y rápidos traicioneros…Solamente una conjunción de todo pudo a la postre frenar su ímpetu.

Estos son dos ejemplos grandiosos de las biografías de médicos exploradores: pequeños jirones del manto de Asclepio flotando a los cuatro vientos en medio de una frontera mitad física mitad imaginada. En las siguientes líneas abordaremos las aventuras tremendas de los botánicos y médicos exploradores de los siglos XIX y XX. Intentar reducirlos a una tipología sería un trabajo estéril. Abarcaron todas las variedades humanas. Junto a Park y Livingstone, encontramos a Nachtigal el erudito amable que antes de morir de tuberculosis regaló a Alemania su imperio africano; Von Siebold el botánico estricto que llevó la laboriosidad germana al mítico Japón; Cook el intrépido mentiroso que se derrotó a sí mismo inventando un triunfo en el Polo Norte; Willson el trágico científico que acompañó al Capitán Scott en su mítico viaje a la muerte; Crevaux el aventurero desdichado que desapareció en las selvas legendarias del Amazonas…Y un sinfín de historias entrelazadas como mimbres de un cesto que recoge la epopeya científica y viajera de todo Occidente.

¿Por qué han viajado los médicos?

Existen tres razones básicas por las cuales los sanadores occidentales se han enrolado en las empresas de exploración a lo largo de la historia: en primer lugar, el desplazamiento, entendido como movimiento espacial, tal y como afirmábamos, es inherente a la profesión médica. Desde los barberos itinerantes que vendían panaceas y mejunjes curalotodo, hasta los médicos visitadores, que ejercían por los pueblos visitando casa por casa, el nomadismo ha formado parte del genotipo hipocrático desde los orígenes de la civilización. Además, desde la antigüedad, algunos de los que revolucionaron la profesión, aprendieron las nuevas técnicas en países lejanos a aquellos en donde tenían sus residencias. El movimiento, incluso en nuestros días, se torna en cauce único a la hora de compartir conocimiento. Viajeros, entendiendo viaje como método de permanecer al día en conocimientos prácticos, fueron desde Galeno, Constantino el africano, Maimónides y Paracelso, hasta el botánico y médico enciclopedista Linneo, apóstol, junto a Humboldt, de los exploradores científicos…

Galeno, griego que vivió en plena hegemonía romana, fue el más importante teórico de la medicina desde el propio Hipócrates de Cos. Su vida abarcó experiencias para todos los gustos: visitó Grecia, Egipto y Roma, que en aquellos tiempos era la capital del mundo occidental; trató a gladiadores, ciudadanos y a emperadores como Marco Aurelio, Comodo y Septimio Severo. Paseó su nombre por todo el imperio y este sirve todavía hoy como apelativo genérico propio de la profesión médica.

Galeno, griego que vivió en plena hegemonía romana, fue el más importante teórico de la medicina desde el propio Hipócrates de Cos. Su vida abarcó experiencias para todos los gustos: visitó Grecia, Egipto y Roma, que en aquellos tiempos era la capital del mundo occidental; trató a gladiadores, ciudadanos y a emperadores como Marco Aurelio, Comodo y Septimio Severo. Paseó su nombre por todo el imperio y este sirve todavía hoy como apelativo genérico propio de la profesión médica.

Constantino “El Africano” surgió -en el siglo XI- de los briosos fuegos de la Medicina islámica, deudora de gigantes como Avicena, Averroes, etc. Nació en Cartago pero pronto se convirtió en homo viator, nómada de profesión, y amplió horizontes desde Túnez a Egipto, Etiopía, Oriente Medio, Persia y la India. Después sentó cabeza y cátedra en Salerno, se convirtió al cristianismo –instalándose como monje en el monasterio de Monte Cassino- y regaló a Occidente todo el saber oriental, trasladando del árabe al latín verdaderas joyas impresas en torno al arte de sanar.

Otro corazón inquieto de la era medieval fue el sefardí Maimónides (nació en Córdoba y le dieron el nombre de Moshé Ben Maimón); tras ser desterrado por el fanatismo Almohade dejó los paisajes de su infancia, entre España (Al Andalus) y Marruecos, y recorrió el norte de África hasta instalarse en Egipto al servicio, nada menos, que del gran Saladino.

Medio astrólogo, medio alquimista y medio médico fue el suizo Paracelso, que nació en ese momento histórico de eclosión científica y artística, que iluminó Europa en los siglos XV y XVI, al que se llamó Renacimiento. Paracelso, que acuñó el epigrama “un médico debe ser viajero: la sabiduría es la experiencia”, no dejó corte europea sin visitar, universidad sin desechar, parámetro médico sin criticar, ni experiencia sin vivir: fue pobre y fue rico, fue ensalzado y vituperado, pero sobre todo, orquestó una trayectoria perfecta para definir la enfermedad que aqueja al hombre y le impulsa a desentrañar todos los misterios: la curiosidad, entendida como fuerza vital o combustible creador. Y este espíritu pocas veces se ha visto tan alimentado como durante la época renacentista. Junto con los viajes de griegos y fenicios en busca de colonias, hasta el siglo XIX, en que se sentaron las bases del colonialismo imperialista, fue durante el Renacimiento cuando se produce la mayor revolución exploratoria; es la época de los grandes navegantes españoles y portugueses y sus legendarias travesías hacia América y Asia en busca de especias.

Los médicos de expedición.

La segunda casuística de médicos que se lanzan a las rutas vírgenes del mundo sería la del médico de expedición. Las empresas de exploración y colonización fueron siempre acciones de máximo riesgo, circunstancia que convertía, de forma automática, a los profesionales de la medicina, en codiciados integrantes de toda expedición aventurera. Había médicos en las trirremes griegas que poblaron todo Europa meridional y también a bordo de las carabelas de Colón. Había médicos en los ejércitos europeos que conquistaron África, Asia y América y los hay en la Estación Espacial Internacional, maravilla actual de la ingeniería espacial. Bajo el liderazgo de otros y bajo el estandarte de muy diversos intereses, médicos de todas las naciones han viajado por los rincones más inverosímiles y alejados del Orbe. Pero en contadas ocasiones, la iniciativa del viaje, el fuego de la inquietud original, partía del propio médico. Llegamos así a la tercera tipología de médico viajero, la del médico explorador, no ya como integrante de una gran empresa liderada por otros, sino como generador de una apuesta propia en la que él mismo es su propio demonio tentador. “Camino del infierno tanto corre el cojo como el viento”, dice el dicho popular. Y así este libro (“Doctor… supongo”) trata de esta última clase de galenos vagabundos. Personas que en su calidad de tales fueron frágiles y mortales, pero en sus hechos se acercaron a la divinidad; hombres duros, sabios y valientes, que tras estudiar Medicina, lo dejaron todo para ensanchar el conocimiento humano sobre el mundo y las gentes que lo pueblan.

Como adelantábamos unas líneas atrás, este libro versa sobre los exploradores médicos occidentales de los siglos XVIII, XIX y XX. Pero no podemos sustraernos a guiar un poco al lector en el brumoso camino que precede a las historias que se dispone a leer. Para comprender el germen de lo que aconteció en tiempos contemporáneos, hay que detenerse antes y solazarse con ciertos aspectos de la historia europea del siglo XVIII. Más que a Grecia o Roma, antes que a Carlomagno o Carlos V o a la Iglesia, Occidente debe su esencia, aquello que lo ha hecho diferente a otras civilizaciones, a las tremendas transformaciones dieciochescas, que plantaron en su sustrato social las semillas de la razón y la libertad.

Todavía en el siglo XVIII, en Europa solo se tenía conocimiento del 60% de la Tierra, el resto era terra incógnita, pura  elucubración cartográfica que en los mapas se adornaba rellenando el espacio con monstruos marinos y unicornios. Esta ignorancia se hizo pronto incompatible con la corriente cultural de la Ilustración, que loaba el saber como un tesoro equiparable a los metales preciosos (y como método de conseguirlos); los déspotas ilustrados y sus descendientes de la época del Imperio se propusieron acabar con los últimos misterios geográficos; volvió la era de los exploradores, como en el Renacimiento, y así surgieron figuras legendarias como el capitán James Cook –descubridor de gran parte del Pacífico-, Louis-Antoine de Bougainville –que firmó la primera circunnavegación francesa del Orbe y descubrió Tahití- o Alejandro Malaspina, navegante italiano al servicio de España que protagonizó las más importante misión científica de la época al Nuevo Mundo.

elucubración cartográfica que en los mapas se adornaba rellenando el espacio con monstruos marinos y unicornios. Esta ignorancia se hizo pronto incompatible con la corriente cultural de la Ilustración, que loaba el saber como un tesoro equiparable a los metales preciosos (y como método de conseguirlos); los déspotas ilustrados y sus descendientes de la época del Imperio se propusieron acabar con los últimos misterios geográficos; volvió la era de los exploradores, como en el Renacimiento, y así surgieron figuras legendarias como el capitán James Cook –descubridor de gran parte del Pacífico-, Louis-Antoine de Bougainville –que firmó la primera circunnavegación francesa del Orbe y descubrió Tahití- o Alejandro Malaspina, navegante italiano al servicio de España que protagonizó las más importante misión científica de la época al Nuevo Mundo.

La diferencia con los viejos tiempos, no obstante, era sustancial, porque además de por los evidentes deseos de lucro, en esta ocasión a los exploradores les movía también el amor desinteresado por la ciencia y el conocimiento. Esta fiebre de saber promovió una institucionalización cultural sin precedentes: se crearon sociedades naturalistas y geográficas, jardines botánicos, colecciones públicas y privadas de antigüedades, minerales, fósiles, etc. Los reyes y nobles pagaban a los navegantes para que trajeran de sus viajes especímenes de plantas y animales…Hasta que la ciencia en sí misma se convirtió en motivo de viajes y exploraciones. La primera expedición puramente científica y multidisciplinar, financiada por el Gobierno danés, la lideró Carsten Nieburh a través de las arenas de Arabia y Egipto en 1762; aunque no lograron su objetivo de demostrar las afirmaciones de la Biblia sobre el terreno, lo cierto es que el viaje supuso un hito que abrió un horizonte nuevo.

Pero si hay un personaje cuya biografía ejemplifica el espíritu de aquellos primeros viajes científicos, ese es Alexander von Humboldt; a lo largo de su vida, este naturalista y geógrafo alemán recorrió el mundo desde Siberia hasta los Andes, pasando por todo el territorio europeo; su nombre sirve hoy para designar, desde una montaña venezolana, hasta una corriente sita en el Pacífico. Este berlinés universal, se convirtió asimismo, en el responsable de una ingente labor científica que iba a revolucionar el panorama académico del siglo XIX. Fue su viaje de cinco años por tierras americanas en compañía del botánico francés Aimé Bonpland –de cuya consecución se cumplieron dos siglos en 2004-, el que le mostró ante el mundo como un sabio y aventurero sin parangón.

Simón Bolívar definió a Alexander von Humboldt como el “descubridor científico del Nuevo Mundo”. Así, en América, Humboldt y Bonpland –donde, a pie, sobre mulas o a bordo de precarias almadías, recorrieron Venezuela, Cuba, Ecuador, Colombia, Perú, México y Estados Unidos- conjugaron una incansable labor científica, con el arrojo propio de dos aventureros natos. Estudiaron y recogieron numerosas plantas y más de un millar de especies animales,  descubriendo algunas nuevas. Humboldt fue el primero, asimismo, en trazar las líneas isotermas, que actualmente se usan en los mapas climáticos, además de perpetrar importantes estudios de astronomía, geología y geografía. Fue en el campo de la hidrografía, no obstante, donde el científico berlinés logró la hazaña que le haría famoso: remontó sobre una balsa el río Casiquiare, de unos 300 kilómetros de curso, demostrando la conexión entre las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. Descubrimiento que puso punto y final a una polémica que existía desde que, a finales del siglo XVI, el corsario británico Walter Raleigh, describiera la zona. De su ingente exploración americana dejó escrito su Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, que se publicó en 30 volúmenes entre 1805 y 1832.

descubriendo algunas nuevas. Humboldt fue el primero, asimismo, en trazar las líneas isotermas, que actualmente se usan en los mapas climáticos, además de perpetrar importantes estudios de astronomía, geología y geografía. Fue en el campo de la hidrografía, no obstante, donde el científico berlinés logró la hazaña que le haría famoso: remontó sobre una balsa el río Casiquiare, de unos 300 kilómetros de curso, demostrando la conexión entre las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. Descubrimiento que puso punto y final a una polémica que existía desde que, a finales del siglo XVI, el corsario británico Walter Raleigh, describiera la zona. De su ingente exploración americana dejó escrito su Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, que se publicó en 30 volúmenes entre 1805 y 1832.

La vida de Humboldt bebió de la época de cambio que terminó, tras la Revolución francesa, con el Estado absolutista, sembrando las bases de la Europa Moderna. Convencido filántropo, partió de los valores ilustrados de Rousseau y se codeó con los sabios más sobresalientes de la época. Humboldt no era médico, sino naturalista; pero fue el ídolo y fundador de toda una dinastía de exploradores que arrostraban riesgos mientras enarbolaban el pendón de la razón, entendiendo esta como una disciplina con que afrontar la observación del universo; sus viajes, en este sentido, se emprendían como un deber, y se organizaban como una labor planificada y disciplinada, de la que había que volver con resultados concretos y palpables. La gloria del explorador, que debía tener conocimientos vastos y multidisciplinares, según este nuevo credo, confluía, por primera vez en la historia humana, con el bien común.

Con Humboldt tenemos el mejor ejemplo de aventurero sabio; es hora de abordar la figura del otro gran redactor del evangelio científico del XVIII: Carl Nilsson Linnaeus, conocido en España como Linneo. Fue el caso más sobresaliente de botánico enciclopedista de su época. La Botánica era, a la sazón, una ciencia subsidiaria de la Medicina. Un botánico casi siempre era un médico, que estudiaba las plantas con afán farmacológico, buscando sus efectos una vez preparadas y utilizadas con fines curativos. Los monarcas pagaban enormes museos de plantas (Reales Jardines Botánicos), no sólo para contribuir a ensanchar el conocimiento del reino vegetal, sino también para hacerse con una botica privada con que tratar las enfermedades atajando una muerte que nunca ha distinguido a los prohombres de los plebeyos.

Es en el siglo XVIII cuando en Europa empiezan a diferenciarse claramente las figuras del médico y el barbero y se crean algunas cátedras importantes de Medicina en Inglaterra, Francia, Países Bajos, etc. Curiosamente, aunque la práctica totalidad de las disciplinas científicas y humanísticas experimentan en este momento un extraordinario desarrollo, la práctica médica, en cambio, queda al margen de este crecimiento general; tanto, que un médico de la época aseguraba que sus camaradas: “curan rara vez, alivian a menudo, y reconfortan siempre”. No obstante, la disciplina botánica, surgió en esa época casi como ciencia (aunque dependiente todavía de la Medicina) y regaló a la humanidad con algunos de los más sobresalientes sabios y más audaces viajeros. Uno de ellos, el más importante, fue Linneo, a quien Rousseau calificó de “hombre más grande sobre la Tierra”.

Carl Linneo nació en 1707 en Stenbrohul, aldea de la provincia sueca de Smaland, en el seno de una familia de  campesinos –descendientes de sacerdotes y agricultores- y desde siempre sintió una casi telúrica atracción por las plantas. La afición por la especie vegetal, en realidad, le vino de su padre, Nils Ingemarsson Linneo, pastor protestante que profesaba un gran amor por la jardinería. El buen hombre, escaso de cultura y horizontes, deseaba fervientemente que el hijo se ordenara sacerdote y se llevó el disgusto de su vida cuando este dejó patente su nula disposición en este sentido. Enrocado en su amor a las plantas, Carl Linneo se matriculó en Medicina en la Universidad de Lund en 1727, aunque pronto se trasladó al más importante templo del saber de Suecia: la universidad de Uppsala, donde asombró a todos por el tesón que mostraba en la recolección, preparado y observación de las plantas destinadas a la farmacopea.

campesinos –descendientes de sacerdotes y agricultores- y desde siempre sintió una casi telúrica atracción por las plantas. La afición por la especie vegetal, en realidad, le vino de su padre, Nils Ingemarsson Linneo, pastor protestante que profesaba un gran amor por la jardinería. El buen hombre, escaso de cultura y horizontes, deseaba fervientemente que el hijo se ordenara sacerdote y se llevó el disgusto de su vida cuando este dejó patente su nula disposición en este sentido. Enrocado en su amor a las plantas, Carl Linneo se matriculó en Medicina en la Universidad de Lund en 1727, aunque pronto se trasladó al más importante templo del saber de Suecia: la universidad de Uppsala, donde asombró a todos por el tesón que mostraba en la recolección, preparado y observación de las plantas destinadas a la farmacopea.

La inquietud inherente al alma científica de Linneo, eclosionó en su época viajera, cuyo pistoletazo de salida se produjo en 1731, cuando organizó una expedición botánica y antropológica a Laponia. El viaje fue subvencionado por la Real Sociedad de Ciencias de Uppsala, duró seis meses y supuso un recorrido –que el botánico hizo a caballo y a pie- de más de 2.000 kilómetros por Suecia, Noruega y Finlandia. La experiencia, como a menudo acontece con los largos paseos a través de la naturaleza virgen, cambió a Linneo para siempre: Del periplo, además de más de cien nuevas especies de plantas, musgos y líquenes, el sueco se trajo una inestimable cantidad de observaciones sobre la vida de los nómadas sami (lapones), cuya economía pivotaba (y, en algunos casos, todavía hoy lo hace) en torno al pastoreo de renos en las tundras boreales.

Tres años después, reavivadas las brasas viajeras, Linneo organizó una partida a Suecia central, a la región de Salarna. Con él, bajo el patronazgo del gobernador del lugar, llevaba a un pequeño grupo de estudiantes que tenían el encargo de adquirir y estudiar especimenes vegetales y buscar minerales susceptibles de ser explotados por las autoridades. Al regreso no se permitió descanso, su sistema de asueto era, como sucede con las grandes personalidades, el trabajo, así que decidió concluir sus estudios de Medicina en el centro más prestigioso de Europa: la Universidad de Hanerwijk, en los Países Bajos. Concluidos los estudios de grado, sus labios emitieron el juramento hipocrático en 1735; tenía 28 años, además de una experiencia fraguada en la forja del estudio constante y templada a lo largo de pesados viajes en busca del conocimiento. Para entonces, a pesar de su juventud, ya poseía el método y la voluntad. Así que el advenimiento del sabio genial se produjo como un proceso natural de resultado inevitable. A pesar de todo, su hambre de datos nunca remitió. Se matriculó para aumentar sus conocimientos en la Universidad de Leiden a los pocos meses de su nombramiento, y fue allí donde publicó su gran obra, la primera edición de su clasificación de los seres vivos, conocida como Systema Naturae. Esta primera versión, no obstante, no pasaba de simple panfleto. Linneo retocó y amplió esta declaración escrita de su universo científico durante toda su vida, hasta que llegó a ocupar varios volúmenes. La décima edición de este libro es considerada el punto de partida de la nomenclatura zoológica. []

En el trienio que va de 1738 –año en que regresa a Suecia- a 1741 se produce la puesta de largo de Linneo como profesor. Sienta cátedra de Medicina en Uppsala, donde restaura y reordena el Jardín Botánico bajo la premisa de su nuevo sistema taxonómico y organiza varias expediciones para familiarizar a los estudiantes con las labores y estudios de campo. Para entonces su influencia sobre numerosos botánicos y médicos europeos es incontestable. Apoyó personalmente los viajes científicos de, al menos, 19 estudiantes por todo el mundo. Alumnos suyos fueron: Daniel Solander y Anders Sparrman, naturalistas que se integraron en la tripulación del capitán Cook durante sus viajes al rededor del mundo; también discípulo de Linneo fue Carl Peter Thunberg, el único naturalista occidental que pisó Japón durante más de un siglo. Otros ex estudiantes viajaron a Sudamérica, África y Medio Oriente y algunos, dados los riesgos arrostrados, se dejaron el pellejo en la ruta, pero consiguieron que Europa dirigiera la veleta de su interés hacia los cuatro puntos cardinales, posibilitando la época de los grandes viajes geográficos que llegó más tarde.

En 1750 Linneo se convertía en rector de la Universidad de Uppsala y su ascenso coincidió con el de las  ciencias naturales, cuyas disciplinas, en aquellos años, hacían hervir las cortes europeas, donde los sabios menudeaban y trataban de engrosar sus faltriqueras a la vez que sus conocimientos sobre la naturaleza.

ciencias naturales, cuyas disciplinas, en aquellos años, hacían hervir las cortes europeas, donde los sabios menudeaban y trataban de engrosar sus faltriqueras a la vez que sus conocimientos sobre la naturaleza.

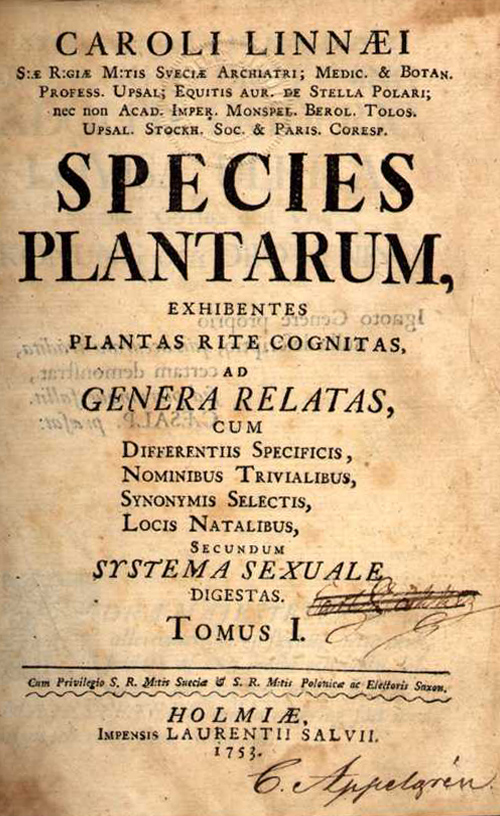

Tres años después se cerró el círculo que encadenaría al sueco a la inmortalidad cuando publicó Species Plantorum, que suponía el comienzo de la nomenclatura botánica moderna, lo mismo que Systema Naturae lo había supuesto en el orden animal. Estudiosos de todo el mundo mantenían correspondencia con Linneo y le enviaban muestras de vegetales, por lo que pudo clasificar y describir en su obra unas 7.300 especies a lo largo de 1.200 páginas dispuestas en dos volúmenes.

Los dos títulos de Linneo se convirtieron en el primer grito del naturalismo, en la primera piedra de un edificio que, por medio del método científico, es lo más cercano a la verdad a la que pueden aspirar los hombres. Para Linneo, ferviente cristiano, la naturaleza, como obra de Dios, es el medio por el que conocer e interpretar el orden divino. Solamente –pensaba- se podían entender los designios de Dios comprendiendo y estudiando su obra, que se materializa en los distintos reinos del mundo natural. Consecuencia de este pensamiento es el convencimiento de Linneo de que el logro de la clasificación natural, depararía en la revelación del orden divino, por comprensión de la gloria de Dios que es la naturaleza; y a ello dedicó toda su vida. Linneo creía en la agrupación de organismos animales y vegetales similares en órdenes llamados géneros. Pero además agrupó taxones superiores, creando órdenes, clases y reinos. Finalmente simplificó enormemente el proceso cuando designó con un nombre latino el género y estableció otro para nombrar la especie. Había nacido el Sistema Binomial que se convirtió en el sistema estándar para nombrar las especies, y que, con muchas modificaciones, se utiliza hoy.

Este sistema hoy puede parecernos una conclusión lógica, una forma evidente de clasificación de los seres vivos, pero en el siglo XVIII se vivió como una entrada para asistir a la película de la vida desde un palco de honor; lo sabios más prominentes entendieron que Linneo había salido victorioso en su cruzada por comprender las obras divinas. Los reconocimientos arreciaron hasta el punto de que le consideraron uno de los mayores sabios de todos los tiempos; fue ennoblecido y nombrado caballero de la Orden de la Estrella Polar, máxima condecoración sueca nunca antes otorgada a un civil.

En 1766, algo hastiado y devorado por la angustia vital que acomete a menudo a los sabios en sus últimos años, el padre de la Botánica moderna se retiró a una granja que había comprado en Hammarby. Para entonces su salud, tras una serie de infartos y ataques de apoplejía, había empeorado hasta rebasar el punto de no retorno. Falleció el 10 de enero de 1778. Su colección personal de 14.000 plantas, 3.198 insectos, 1.564 conchas, 3.000 epístolas científicas y 1.600 libros terminó en Inglaterra donde se creó la Linnean Society de Londres, una de las instituciones destinadas a regular las normas de la actividad botánica en todo el mundo durante decenios. Para entonces el fuego de Linneo se había extendido; su pujanza docta, sed de comprensión cósmica e irreductibilidad intelectual había prendido a los más selectos rincones del activismo humano.

Viajar para saber.

Los viajes de Humboldt demostraron la indisolubilidad del binomio viaje-acción científica, y sus aventuras plantaron el esqueleto del viajero multidisciplinar, figura que caracterizaría las épocas posteriores; el otro mesías de los viajes filantrópicos, Linneo, nimbó la misión del naturalista con el aura de la divinidad y reconcilió a la Ciencia con el credo cristiano. Viajar para saber, recolectar, observar y conocer, se convirtió en la acción definitiva para alcanzar la fama y el Olimpo de los bienaventurados sociales. Los aventureros científicos, en adelante, fueron amados y envidiados por miles de jóvenes que veían en ellos la reencarnación de los héroes homéricos. Para finales del siglo XVIII la semilla estaba plantada y sus brotes comenzaban a asomar. Este libro germina a partir de esta etapa y avanza al tiempo que la simiente descrita a través de los siglos contemporáneos. Los personajes que se describen pisan los adoquines con que Humboldt, Linneo y otros habían pavimentado los horizontes del hombre. Establecida esta verdad se podrá entender los hechos de las figuras que dibujamos a continuación. Hombres que, en tanto que médicos, eran científicos, pero que además, dadas la peculiaridades de su profesión, estaban dotados de características propias que trascienden al naturalista medio. Decía Paracelso que un médico no es un “mero servidor de la naturaleza”, sino que su labor supone una colaboración directa con Dios, al que consideraba el “supremo boticario” de un universo al que no consideraba otra cosa que “una inmensa botica”.

Hipérboles místico-religiosas a parte, como decíamos antes, debido precisamente a la importancia de la curación dentro de las organizaciones humanas, el número de exploradores y viajeros que juraron a Hipócrates es incalculable. Los hubo violentos y pacíficos, famosos y desconocidos, brillantes en el desempeño de su profesión o completamente indiferentes hacia las artes curativas. Lo que ofrecemos en los siguientes capítulos no es más que un breve recorrido por las vidas de algunos de ellos. Nombres que responden a una lista intencionada, nuestra lista, que es tan válida como cualquiera pero que se ha establecido tras largas horas de lectura y deliberación. Con este libro, si acaso, esperamos iluminar a algunos personajes brumosos y apenas recordados y, al mismo tiempo, poner el énfasis en facetas menos tratadas sobre otros mejor conocidos. Así que animamos al lector a completar la frase del título, “Doctor…Supongo”, que en sí misma es un inmejorable recordatorio y un icono de la era exploratoria, con los nombres de los protagonistas de las epopeyas que aquí les relatamos. Hazañas de aventura y ciencia, porque como decía el explorador polar Apsley Cherri-Garrard la exploración no es más que “la expresión física de una gran inquietud intelectual”.