El antropólogo visita al pueblo de la esquina del mapa

Antonio Pérez

En Marruecos con fragancias a alheñas de los años sesenta –25º año triunfal del franquismo–, enfervorizado por los libérrimos aires moros, presté poca atención a los bazares y casi ninguna a las medinas; ni siquiera un par de palacios reales me distrajeron de mi Misión Racionalista –valga la contradicción–. La religión se convirtió en mi cháchara preferida; mejor dicho, la refutación de todas las religiones, de la mahomética a la bahái1, pisando cuanta ortodoxia pudiera. Nunca como hasta ese viaje había amanecido con tantas legañas teológicas y nunca desde entonces volví a tales «disputatios»2. De hecho, al final del periplo me prometí no volver a discutir de religión con absolutamente nadie. Haber mantenido esa promesa me ha salvado de algunos apuros y de estrellarme en muchos callejones sin salida. Por ello, dejar que las religiones dormiten en sus cuevas de plata es prudentísimo proceder que recomiendo encarecidamente.

Pero, antes de encontrarme con los indígenas ajenos, primero tenía que conocer a los propios. En aquellos años –y con más razones ahora–, asociaba lo indígena con lo minoritario. Había, pues, que tratar con las minorías. Mi problema radicaba en que, como vulgar y común «clasemediero», personalmente no pertenecía a ninguna. Pero intuía que existían minorías europeas ricas y pobres, cultas y zoquetas, santas y satánicas, lacónicas y lenguaraces, próximas y remotas. Así pues, se me hizo imprescindible subir a las cabañas y bajar a los palacios («subir y bajar», sic).

Aunque, como ya avisó Cervantes, en la mayor «dellas» es «donde toda incomodidad tiene su asiento». Y aunque servidor no es de los que creen que al conocimiento se accede por el sufrimiento –versión para adultos de «la letra con sangre entra»–, lo cierto es que cuesta aprender de las cabañas. No tanto por sus moradores, que suelen ser el colmo de la amabilidad, sino por la lejanía y porque el viaje hasta ellas está trufado de peligros, no siendo el menor de todos ellos perderse en el camino o dar la vuelta antes de que alboree –a las cabañas se viaja de noche, con la fresca–. Quizá no esté de más añadir que no me refiero a la distancia física sino a la real; a veces, las cabañas y los palacios son vecinos e incluso hay cabañas que están dentro de los palacios –no creo que exista el viceversa–. Por poner un ejemplo de mi segunda/primera patria: Caracas está tan salpicada de «ranchitos»3 que, de noche, parece un belén de fanales parpadeantes; desde dentro, es una medina en la que los tejados se confunden con las plazuelas y las calles son los pasillos de las «cabañas»; no es una «jungla de asfalto» porque no hay asfalto pero, para las investigaciones antropológicas, es una selva infinitamente más virgen que la selva amazónica. Una orografía urbana tan sui géneris ha de esconder, por fuerza, una organización social no menos original; entonces, como antropólogo ¿porqué no me quedé en Caracas para estudiar la organización de los ranchitos?; ¿por qué me fui hasta la remota Amazonía para hacer un trabajo que podía estar a la vuelta de la esquina? Pues porque los ranchitos están en otro planeta, porque no es fácil entrar en una cabaña, porque no hablo su jerga, porque soy demasiado blanco, porque saben que no me quedaré a vivir entre ellos, porque etcétera; en definitiva, por la enorme lejanía política –y también porque la Amazonía huele mejor y es más «flamboyante»<–.

Menos a las cabañas caraqueñas, después del 68 subí a otras muchas. Si tenemos en cuenta que «antropologizar»5 es cuasi sinónimo de traducir, aprendí en ellas esos rudimentos de la profesión que no enseñaban en las mejores escuelas que hasta entonces había frecuentado –las de Londres y de París–: «los idiomas» de quienes ven el mundo de otra manera, y el español de los exiliados y el castellano de los «descastillados» y el conquistador de los descabalgados. Pero también, para mi grave incomodidad, el aúllo monótono de la matraca estatal e incluso el graznido de esos pájaros de mal agüero que son los «fierritos»6 o «calibres»7. Fueron varios años de trabajo de campo en los que todas las lenguas del mundo descendieron sobre los cogotes de una tribu que ya era la mía –a veces a besos, a veces a fuego, a veces solamente a bastonazos–. Menos mal que quien abajo suscribe renunció al don de lenguas porque, de haber continuado con tan ardiente método pedagógico, es probable que ahora no pudiera rubricar ni su firma.

Sea como fuere, heme provisto de una chapurreante poliglosia8, un ansia centrífuga, un diploma en clandestinidad, un hígado curtido en mil barras y unos libros en los que leo que, visto el precedente de los «Cronistas de Yndias», algunos clásicos de la Antropología tuvieron por imprescindible el explorar in situ otras culturas: Morgan visitó a los iroqueses –algo es algo–, Tylor al México de 1856 y el médico Adolf Bastian (1826-1905) los ganó a todos en todos los kilometrajes –espaciales, de renglones, de saqueos, de contradicciones y de rebuscamientos–. Al mismo tiempo, leo que otros clásicos como Frazer –quien encontraba desagradable la mera sugerencia de conocer personalmente a algún «salvaje»– y como Marcel Mauss, eran minuciosos antropólogos de gabinete. Teniendo en cuenta que, desde 1807, había barcos de vapor y tren de pasajeros desde 1825, no acababa de encontrar justificación física para los colegas sedentarios. Pero, un minuto después, servidor leía que Kant describió con tan elocuente detalle el puente de Westminster a un inglés que éste creyó no sólo que el filósofo había vivido en Londres sino que ¡era arquitecto! ¿Qué hacer y qué dejar de hacer? ¿«To pasear or not to pasear»? Entonces caí en la cuenta de que los indígenas pueden definirse como la gente que tiene menos poder, como los más «des-poseídos». Por ende, no puede haber causa más perdida que ponerse de su lado. Pero, claro está, para llegar a ese extremo hay que ponerse a su vera. Y su vera está donde ellos estén. A buscarlos, pues.

DIBUJOS, VACAS Y EPIDEMIAS

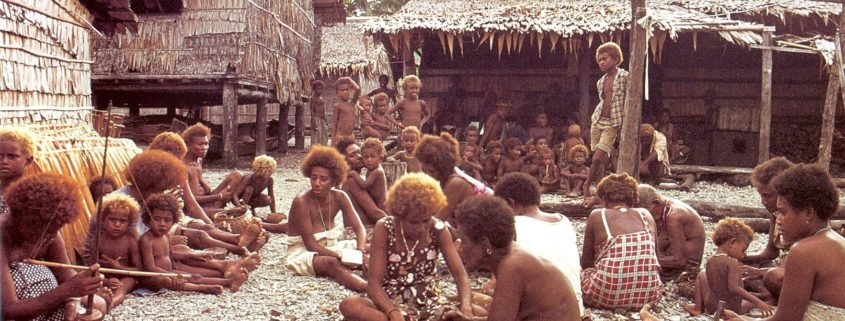

Hacia 1977, desembarqué en el Amazonas venezolano. Años antes, me había helado de frío en el altiplano boliviano –¡gracias mama coca!– y frito de calor en las depresiones caribeñas –donde ni los burros soportan estar bajo el nivel del mar–, me había perdido en los fiordos chilenos y encontrado cerca de la isla de Trinidad –por cierto, donde murió Bastian–. Por todo ello, chapurreaba el idioma latinoamericano, un código que me ayudaría –pero no mucho– en la selva orinoquense9-amazónica a la que llegué. Aposentado cerca de la triple frontera venezolano-colombiano-brasileña, cometí el primer error de bulto cuando comencé mi flamante trabajo censando a cuanto indígena se dejó. Ahora me resulta increíble que se dejaran casi todos; pero entonces no me sorprendió su magnanimidad ni temerario valor –¿cómo supieron que servidor no era de Hacienda ni del Catastro ni siquiera vacunador compulsivo?–, sino sus sistemas de parentesco. Por ejemplo, cómo los hijos podían ser de varias clases –sin contar ahijaditos– y hasta, vistas las exigencias paternas («padre padrone»10), ser confundidos con esclavos por cualquier misionero, creyente o ateo.

Los mapas de la zona eran demasiado «originales». En el canal Casiquiare aparecían pueblos que sólo existieron efímera y precariamente cuando las fiebres del caucho; un afluente del Alto Orinoco, el Mavaca, decidía en el papel apoderarse de un tributario del Casiquiare, el Siapa, y triplicar a su costa su longitud real; las fotos aéreas eran escasas y no servían de mucho cuando me acercaba a las cabeceras de los ríos. Por otro lado, los informes etnográficos eran aún más escasos y, además, de muy desigual calidad. Afortunadamente, en aquellos años, en esa parte de la Amazonía no había apenas colonos ni migraciones de desheredados, ni guerras, ni siquiera «megaproyectos extractivos»; era, por tanto, la selva tropical lluviosa mejor conservada del planeta.

Por si fuera poca tanta belleza, la comarca es «divortio aquarum»11 entre las cuencas del Orinoco y del Amazonas y, además, fue frontera histórica entre los imperios español y portugués y, después, entre venezolanos y brasileros. Es decir, que se había mantenido al margen de los dimes y diretes occidentales. Por ello, no me pareció demasiado asombroso que, en el Emoni, un afluente del Siapa –a su vez, tributario del Casiquiare–, encontrara a un grupo de indígenas yanomami que, muy probablemente, jamás habían visto a un occidental. «First contact»12: el sueño de todo científico social. Cuarenta años atrás, se habían escurrido de los últimos caucheros y, por supuesto que oían hablar a sus parientes de los «napë» (extranjeros, ladrones), pero ¡eran «vírgenes»! –con perdón por tan prepotente como inadecuado término–. Debo añadir que ni los busqué ni los evadí y que su virginidad me resultaba de dudosa utilidad, puesto que no dominaba su lengua. Pero, caray, impresionaban. Por su paz pero también por su furia, por la austera eficacia de sus movimientos y por su derroche energético –ahorran para gastar, no para conservar–; pero, en especial, por la serena alegría con la que encaraban jornada tan señalada como la del Encuentro con el Invasor. ¿Cómo podían afrontar con tanto optimismo el último día de su libertad?

Dejando aparte estas anécdotas, más espectaculares que instructivas, debo decir que empleé mis cuatro años amazónicos en acumular datos que luego me permitieran demostrar obviedades. Parecerá antieconómico y hasta desequilibrado desperdiciar una excursión al planeta de los vírgenes para extraer tan poca sustancia; pero la Antropología en particular y mucho me temo que las Ciencias Sociales en general, son así: la mitad de su esfuerzo debe dirigirse a eliminar errores arraigados, suposiciones arbitrarias y banalidades vestidas de seda. Es tanta la basura acumulada en siglos de ascensión a la «Cúspide de la Occidentalidad», que alguien debe aquietar las marejadas de detritus.

Una de las más conocidas (y arbitrarias) de las suposiciones occidentales reza que el Hombre comenzó su andadura artística en la figuración para, milenios después, acceder al empíreo de la abstracción. La cultura dominante dictamina que, primero, el artista imita a la Naturaleza y, después, la estiliza hasta la abstracción. Es muy posible que en tal o cual rincón del planeta, en efecto, tal haya sido la evolución artística de sus gentes; pero eso no nos autoriza para elevar esa sucesión de etapas a la categoría de regla universal. De hecho, los ignotos indígenas del Emoni me proporcionaron pruebas para demostrar lo contrario, pues me dejaron cientos de los dibujos que hicieron en los papeles que les proporcioné y es evidente que esos bosquejos evolucionan al revés: de la abstracción pura a alguna ocasional veleidad figurativa –téngase en cuenta que era la primera vez que veían papel y lápices de colores–. Es emocionante acercarse a «otro origen del arte» o, al menos, así me lo han expresado todos aquéllos que han visto esos dibujos en alguno de los museos en los que han sido expuestos –comenzando en 1981 en el de Bellas Artes de Caracas–.

Otro de los prejuicios más arraigados en Occidente dicta que el dinero es el motor de la Humanidad. Sin embargo, en el Amazonas observé la irrupción de la ganadería en un medio antes exclusivamente agrícola –y, en menor medida, cazador y recolector–, y encontré datos que ponían en duda las creencias monetaristas. La ganadería era una actividad ruinosa en primer lugar porque aquellos bóvidos no estaban especializados –puede leerse, domesticados– para la selva tropical lluviosa: desde su enorme biomasa hasta sus pezuñas, allí estaban tan fuera de lugar que sólo los agradecían los vampiros y los tábanos –dicho sea de paso, más pequeños y menos mordedores que sus congéneres europeos–. En segundo lugar, la vacada era una fuente continua de conflictos puesto que destrozaba los huertos de los indígenas. Y aquí radicaba el quid de la cuestión: las reses no estaban para dar dinero, sino para invadir los huertos ajenos. Significaban pura y simplemente el poder sobre los indígenas, la exacción gratuita y la arbitrariedad; no daban dinero pero sí «Poder». Poder en estado cristalino, es decir, irracional y, en este ejemplo, antieconómico. Eran reses decadentes e inútiles y, precisamente por ello, idolatradas por los manirrotos y detestadas por los ahorradores –los indios–. En definitiva, eran «vacas sagradas».

Con ello no quiero decir que lo sagrado brota al representar el espectáculo del Poder –si así fuere, lo sería sólo en parte–, sino que en el Amazonas pude observar el orto de lo sacro… y también su ocaso, puesto que otra de las enseñanzas selváticas resultó ser que, lejos de la urbe y del orbe, no todas las vidas individuales eran igualmente sagradas para los profesionales de la sacralización de la vida humana. Digámoslo en corto y por derecho: frente al súbito estallido de una epidemia de sarampión, algunos médicos demostraron que las vidas de los indígenas les importaban muchísimo menos que las vidas de los occidentales –y no digamos que la suya propia–; ergo no respetaban el férreo igualitarismo que se les supone a los galenos. Así redactada, esta sentencia no pasa de ser una declaración ideológica indigenista o, para los sabihondos, la constatación de una obviedad. Pero las estadísticas y otras evidencias que pude conseguir en medio de la catástrofe sanitaria verifican el aserto, así que volvemos al desperdicio del esfuerzo científico: padecer una epidemia sólo me sirve para demostrar que algunos médicos son racistas. Pero hay más: siguiendo la estupenda máxima que aconseja «hacer de la necesidad virtud», los datos recolectados durante la emergencia me sirvieron también para mostrar el perverso mecanismo según el cual las estadísticas sanitarias, falseadas desde el más remoto puesto de salud, multiplican sus errores según van ascendiendo en los niveles administrativos locales, regionales, etc.; de manera que, al ser presentadas en la Gran Capital, todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Quémese la sangre durante varios meses, entierre usted a los hijos de varios amigos, incluso pierda el único ahijado yanomami que tuvo para tan perogrullesca cosecha…

Con los años amazónicos, fui acumulando objetos, piedras, sonidos, películas y hojas de ambos tipos –clorofílicas y «boligráficas»–. «Memorabilia»13 comprehensiva o saqueo sistemático, dirían unos u otros. Todo pedagógico, todo conceptual, nada mercantil, nada gratuito, algo insignificante, algo fortuito. Ahora, abro un estante y una semilla del género Capsiandra me recuerda que, en aquella selva, el cultivo por excelencia –la yuca o mandioca– no tuvo por qué ser tan importante antes de la llegada de los conquistadores. Pongo una película y puedo demostrar instantáneamente que la música de aquellos indígenas no siempre es un canon a desgranar o una melopea –un canto gregoriano, podríamos decir– sino que también tiene «planteamiento, nudo y desenlace». Miro las fotos del anciano don «Satur» y todavía me angustia admitir que con él desapareció toda una cultura amazónica otrora soberana del magnífico río Negro, y con ella la etnia baré, ese pueblo del que escribí la primera monografía –y, por desgracia, la última–. Catástrofe cultural. Naufragio infinitamente mayor que los varios que padecí tanto en aguas bravas como en mansas, sin los cuales fantaseo que mis bases de datos amazónicos ahora serían gigantescas. Y, en el colmo de la petulancia, los equiparo a siniestros históricos como el sufrido por el decimonónico naturalista inglés A. R. Wallace, proto-enunciador del evolucionismo –de no haberse incendiado el barco que lo llevaba de regreso a Inglaterra tras un lustro de recolecciones amazónicas, es probable que ahora estuviéramos hablando de «wallacianismo» en lugar de darwinismo–. Balance cero: el Río Mar nos lo dio, él mismo nos lo quitó.

Por otra parte, en el cuerpo me llevé de todo: callos en manos y pies –llegué a caminar descalzo–, el hábito del susurro y también un sentido de la inercia gestual del que los amazónicos se sirven para exhibir su elegancia –los positivistas dicen que para ahorrar calorías–; pero que en servidor degeneró en ese hieratismo que se les atribuye a «los salvajes» –un dislate casi tan grueso como creerles lacónicos: ¿podrían serlo encarnando culturas orales?–. Y algunas cicatrices harto prosaicas, ninguna de ellas resultado de una lucha a brazo partido con una tribu de hechiceros caníbales o con un jaguar o con una anaconda. Por cierto, después de tantas millas recorridas por la selva «selva» y no por esas selvitas para turistas, debo decir que sólo una vez vislumbré los carbuncos de un «tigre»…, justo a tiempo de, espantándole, salvarle el entrecejo –que era donde apuntaban las escopetas de unos atropellados con los que paseaba en aquel atardecer–. En cuanto a la anaconda, me he encontrado con una sola y voto al chápiro verde que hubiera preferido vislumbrarla y nada más. Pero, para terror de mis compañeros indígenas, no digamos mío propio y no tanto de «mi» mujer, que es muy suya, aquél leviatán de los abismos se dignó acompañarnos toda una eternidad –en términos científicos, dos o tres minutos–.

LA «ERUDICIÓN» MELANÉSICA

Pero a todos nos acaban expulsando del Paraíso Terrenal. Contra los occidentales, el ángel con la espada flamígera suele llegar «el día antes»; en mi caso, el día de denantes de que archivara los olores del monte, por lo que –al igual que con los marroquíes–, para compartirlos actualmente dependo del verbo propio antes que de ese criterio mucho más objetivo que sería el olfato ajeno. Pero, a rey muerto, rey puesto. Decidido a completar mi formación en materia de selvas tropicales lluviosas, todavía me quedaban los Mares del Sur. Si en el Amazonas el primer encuentro con un indígena yanomami significó comenzar un trabajo, en el océano Pacífico dar con un asmat fue comprobar que jamás aprendería lo suficiente. Pero había que intentarlo. Y, si para llegar a los atolones más recónditos, ésos a los que no se llega en avioneta o ésos que se burlan de los mapas –como los engaña la novísima bahía de Dip, en Ambrym, Vanuatu–, era necesario subirse a un yate de postín, pues, «naveguemos todos y yo el primero por la senda de la erudición melanésica».

Así, pude llegar a Vanikoro, límite meridional de las islas Salomón, allá desde donde La Pérousse14 zarpó para la eternidad –otro naufragio histórico– y, lo que es más significativo, extremo oriental del consumo del betel o «areca», esa nuez que hace escupir en rojo a millones de personas, desde los vanikorenses15 hasta los pakistaníes. En este Vanicollo del gran piloto Quirós16 –primer europeo que la oteó–, encontré que la Historia prevalece sobre la Naturaleza; al menos en lujos sencillos como el del betel. ¿Por qué la fama de la nuez verdi-roja se detuvo en este minúsculo terruño, si las islas del plus ultra son humana y ecológicamente similares? Por razones tan veleidosas y tan prolijas de narrar como suelen ser las históricas y, desde luego, independientes de que ahora Vanikoro sea frontera estatal.

Como de costumbre, parece que hemos vestido de oropeles a una perogrullada –y, en efecto, lo es–. Pero mejor hubieran hecho algunos científicos sociales anglosajones en recordar, no este caso concreto –que también– sino el nudo hecho de que los españoles fueron los primeros europeos en trillar el Pacífico. Cierto que lo hicieron hace muchos años y no menos cierto que sus estancias por allá fueron efímeras; pero constituye una grave ligereza olvidar que, mucho más duradera que sus fugaces visitas, fue la impresión que aquellos enormes barcos y sus extraños tripulantes causaron en los «pacíficos» –dicho sea en todas las acepciones del vocablo–. Además de la sorpresa, ese histórico primer encontronazo dejó a los isleños desde animales domésticos hasta vocablos. Así, cerca de Vanikoro, en la isla de Ndeni-Santa Cruz17, me encontré con unos pollos nada vanidosos –si se me permite el chiste, poco «roosters»18– a los que llaman con toda justicia genealógica «Mendana’s roosters» (gallos de Mendaña19, por el famoso navegante) y por todo el arco melanesio escuché palabras que son claramente préstamos del español –o del portugués–. Por ejemplo: una variedad del omnipresente «taro» es la «kalobasa» (calabaza) y un niño es un «pikinini». Pero buena parte de los estudiosos que han estudiado recientemente estas islas, al no saber español, han anotado que, en la lengua local de turno, al artefacto de estallar se le llama «arabús» (arcabuz) y que, cuando un isleño se niega a responder, aduce que «mi no save».

Pero hay más. Durante todos mis viajes por los Mares del Sur me persiguió cual cencerrada una ubicua cantinela: «¡Loado sea el más maravilloso de los marinos, loado sea el “Captain Cook”20!». De acuerdo, loado sea ese lobo de los «seas»21. Pero tengamos presente un pequeño detalle: en aquellos siglos, las cartas de navegación eran secreto militar. Los españoles –y portugueses– dominaban las rutas del Pacífico hasta el extremo de que «el galeón de Manila» cruzaba anual y rutinariamente ese océano. Es plausible que en Manila y en Acapulco se guardaran bajo siete llaves las cartas del Pacífico. Bien. Pues resulta que, entre 1762 y 1764, los ingleses ocuparon y saquearon Manila. Y también resulta, ¡oh, casualidad!, que Cook comienza sus primeros «descubrimientos» en el Pacífico cuatro años después. Y no digo más que lo que no digo.

Melanesia es buen destino para los antropólogos ibéricos. Los ilustrados locales saben que los peninsulares fueron los primeros en «descubrirlos»; pero, como no los conquistaron, apenas hay resquemores enquistados. Más aún, les servimos de paño de lágrimas a la hora de que reciten sus memoriales de agravios contra los colonizadores europeos, quizá creyendo que, de imperial viejo a imperial nuevo, puede haber entendimiento –cómo si los ibéricos estuviéramos naturalmente dotados para la mediación–… Sea como fuere, en la isla vanuatuense de Espíritu Santo22, escuché con el corazón encogido las lamentaciones de aquéllos que, bien a su pesar, se vieron envueltos en una de las más grotescas conspiraciones que darse pueden: la que abocó a la guerra del Cocotero. Dicen los hechos que M. Oliver y J. Hospers, «libertarianos» convencidos, necesitaban de una base física para su tapadera tributaria –la Phoenix Foundation– y, en 1980, decidieron que lo más fácil era ubicarla en Santo independizando para ello a esta isla del Estado de Vanuatu. Dicho y hecho, aprovechándose de las tendencias autonomistas propias de medio mundo, financiaron una sublevación local… hasta que los indígenas fueron derrotados por una alianza anglo-francesa-papúa; puede decirse que aquello fue como matar a un pájaro de tres tiros. El Estado Libre de Santo se esfumó y con él los «libertarians» –esos millonarios que de libertarios no tienen nada sino que desprecian al Estado que les amamanta porque tienen alergia a pagar impuestos–. ¿Y los indígenas de Santo?: pues lo dicho, olvidados por todos y lamiendo sus heridas ante los viajeros.

Por fortuna, las lamentaciones a lo ancho del arco melanesio fueron menos porque todavía alcancé a observar que buena parte de aquellos indígenas se mantiene al margen de las disputas entre occidentales. ¿Acaso no es el dinero la causa de esas disputas? «Pues –se dijeron los melanesios– acuñemos nuestra propia moneda y santas pascuas». A ello se dedicaba con parsimonia y fruición –servidor da fe– el clan del gran Lawrence Li’liga, amable soberano del Langalanga lagoon23, en Malaita, una isla «salomonesa»24. En el pasado, el peso –o, si se prefiere, el dólar– proveniente de este arrecife coralino era de curso legal en un radio de varios archipiélagos a la redonda hasta que el progreso acabó con él. Ayudado, eso sí, por las luchas interétnicas y, sobre todo, por las represalias coloniales contra los levantamientos indígenas, en especial contra el Maasina Ruru entre 1945-1947: un movimiento que se tergiversó hasta el extremo de que los marchosos y ordenancistas funcionarios ingleses tradujeron su lema como «Marching Rule!»25 cuando, como suele suceder en las guerrillas indígenas, el original «malaitano»26 significa «todos unidos» –aproximadamente–. Hoy, los antaño rebeldes se afanan en presentar proyectos de desarrollo y la bermellón moneda de concha de Langalanga se limita a los usos ritual y ornamental –que no es poco–.

Pero hay más maneras de esquivar la estulta omnipotencia del dinero o, dicho de otro modo, hay modos sensatos de utilizar la moneda, nacional u otra. Así lo demuestran en las altas mesetas de Papúa Nueva Guinea. En estas Highlands tropicales, hay una palabra mágica que resuelve todos los conflictos: «compensation»27. Si el occidental desprevenido ve un grupo de papúas enarbolando billetes ensartados en pértigas, puede colegir que se trata de un cortejo nupcial o de un fiestón despilfarrador. Pues no, es un tribunal ambulante y se está representando un juicio. El occidental puede creer que las negociaciones entre ofensores y ofendidos son interminables. Pues tampoco, puesto que, por muy dilatadas que parezcan, siempre serán más breves que la sustanciación del más nimio sumario occidental. Al final, hay fiesta, la parte demandante recibe su compensación y el juicio termina con el banquete de reconciliación –tratándose de papúas, huelga añadir que degustando el imprescindible cerdo horneado–. Claro está que un acuerdo así, tan ritualizado y definitivo como tradicional e independiente, no agrada a la Administración y por ello cada vez hay que alejarse más para poderlo observar.

A cada minuto hay que abandonar más y más las carreteras y las pistas de aviación para encontrarse con las famosas «moka»28 entre clanes, ese intercambio de regalos –vuelva a leerse, «de cerdos»– que congrega a cientos de negociantes y de juventud casadera y de conspiradores tribales ataviados todos ellos/as como si fueran simples bailarines –como, además, es cierto que bailan, la confusión está servida–. Tomar nota de una «moka» me costó la exposición de motivos más larga que recuerdo: todo un día. Debo añadir que no se trataba de, simplemente, pagar el permiso para presenciarla sino de «razonar» el porqué de mi interés. Y esto, en cualquier idioma, cuanto más en un «pidgin english»29 adaptado al sitio, es tarea de enrevesada enjundia porque, en el fondo y en la superficie, los clanes intentaban demostrar al antropólogo que el congreso-«moka» era real y exclusivamente indígena y que el teatro de la «kastom» (la costumbre) no tiene platea para forasteros. Además, le decían entre líneas, «a nosotros, ¿en qué nos beneficia tu presencia?». Por lo que, finalmente y en consecuencia, acordamos un pago simbólico –un euro diríamos–. El occidental desprevenido puede ver en ello el triunfo de una supuesta diplomacia interétnica. Quien suscribe lo entiende como un fracaso: como la corroboración papúa de que mi presencia les beneficiaría en muy poco –para ser exactos, en un mísero euro–.

Esa magnanimidad y ese bondadoso afán por enseñar al bárbaro no restan clarividencia a los papúas. Cuando se les ilumina el recuerdo y ven el porvenir, estallan. Porque no estamos hablando de insulsos homúnculos hacinados en ciudades; hablamos de montañeses tan suyos que ni siquiera entienden el idioma del valle vecino. Cuando desaparezca este atomismo, cuando ya no broten las Cien Flores sino sólo una, cuando el «pidgin» y el «bahasa»30 indonesio se saluden en esa frontera a tiralíneas que divide la gran isla de Papúa, el planeta se habrá arrugado cual ciruela pasa. Y está a punto de suceder.

El infrascrito, sin el menor decoro pero contando con la magnanimidad del lector, suscribe que ha disfrutado de los dos extremos. En el Amazonas, se coció en una (sabrosísima) salsa de contadas especias y en Melanesia y en esta «Amazonie-sur-pierre»31 extremeña desde la que esto firma, se sancochó y se chamusca en un fuego de millones de gigabytes32 con todos los pueblos de mundo. Da igual. Desde allá o desde acá, el Gran Otro seguirá siendo muchos y en su caleidoscópica profusión

Antonio Pérez