Texto: Emma Lira

Boletín 43

India

Para saber más:

En el interior de estas sierras moran unos gentíos que se llaman Botthant. Nunca se lavan las manos y dan como razón que no se debe ensuciar una cosa tan clara y hermosa como el agua. Son hombres blancos y gruesos, no muy altos de cuerpo, pelean a pié y no tienen rey entre sí. Viven de hacer fieltro y vienen a venderlo a una ciudad de este lado que se llama Negarcot: y bajan en junio, julio, agosto y septiembre; fuera de estos meses no pueden venir a causa de las nieves…”

Esta es la primera descripción que Occidente tiene del país de Botthant, el mítico Tíbet. Su autor es Antoni de Montserrat, un jesuita catalán que ostentó el temprano privilegio de recorrer el basto territorio indio a lomos de elefante como integrante de la campaña militar del rey mogol Akbar. De sus observaciones y su pluma nacería un exhaustivo relato sobre la geografía, la cultura y la organización social de los territorios visitados. Y algo más. Elaborado con precariedad de medios y exhaustividad de detalles, Montserrat ha legado a la posteridad el primer mapa conocido de la zona.

Pero vayamos por partes. ¿Quién fue este hombre híbrido de misionero y explorador y cómo llegó hasta los confines del mundo descrito por Marco Polo? Antoni de Montserrat nació en el año 1536 en Vic, cuando ya no quedaba mucho mundo por descubrir, en el seno de una familia de la nobleza catalana. Estudiante en Barcelona, tomó contacto con la Compañía de Jesús, y en especial, según se cree, con San Ignacio de Loyola, lo que repercutiría notablemente en su vocación misionera. Montserrat se unió a la Compañía, se ordenó sacerdote en Portugal a la edad de veinticinco años y durante el ejercicio de su sacerdocio en Lisboa, manifestó de forma inequívoca su interés por viajar a las misiones de ultramar, en especial a las del continente asiático, con las que mantenía un contacto epistolar.

Su primera oportunidad llega en el año 1574, cuando en compañía de otros 39 jesuitas portugueses, italianos, catalanes y castellanos es enviado a la India, a la entonces colonia portuguesa de Goa. Tiene treinta y dos años, lleva dieciocho en la Compañía y doce como sacerdote. En el documento “Catalogo dos Padres e Irmaos de Companhia de Jesus que forao mandados hà India Oriental, Anno 1574”, figura un breve currículo que de alguna manera será a partir de ese momento el que dirija sus pasos “Especialista en lógica y casos de conciencia, y especial talento para el prójimo”.

No cabe duda de que ese “especial talento” es lo que valoran los responsables de la orden cuando, cinco años más tarde, la Compañía de Jesús recibe una inusual propuesta del Gran Mogol Akbar, solicitando la presencia de sacerdotes cristianos en su corte de Fatehpur Sîkri. Akbar actuaba movido por el impulso de conocer todas las religiones del mundo, pero los jesuitas dedujeron –erróneamente-, que el rey mogol quería convertirse al cristianismo, y rápidamente fletaron una expedición encargada de instruir al monarca en los evangelios. Los elegidos serían Rodolfo Acquaviva, Francisco Henríquez y Antoni de Montserrat. Su viaje a la corte les llevaría por tierras entonces tan desconocidas como el Himalaya indio o la cordillera del Hindu Kush. En el camino, Montserrat va tomando nota de todo lo que les acontece, incluidas curiosas descripciones como la del regulus, un peligroso reptil que habitaba en la jungla, del que el jesuita afirma que“mata con la mirada de sus ojos”.

LA GRAN MISIÓN

Acquaviva y Henríquez llegan a Fatehpur Sîkri el 27 de febrero de 1580. Montserrat, enfermo, tardaría una semana más en arribar al fastuoso Palacio Rojo. Los jesuítas ofrecieron al Gran Mogol como regalo el octavo volumen de la Biblia Políglota editada en Anvers entre 1568 y 1573, cuyas ilustraciones cautivaron al monarca y fueron recibidos por él con grandes muestras de afecto. Permanecerían un año en la ciudad y durante ese tiempo, aprovecharían para estudiar el persa, la lengua culta de la corte, y enzarzarse en interminables debates religiosos con sus oponentes islámicos e hinduistas, que desembocarían en una estrecha amistad entre los jesuitas, el rey Akbar, y su hombre de confianza, Abu-l-Fazl.

El aprecio del Gran Mogol hacia Montserrat se hace patente cuando este nombra al sacerdote tutor de su hijo Murad, y se confirma cuando pide al jesuita catalán que le acompañe en su expedición militar afgana, que interrumpe los plácidos debates de la Corte. Akbar se embarca en un largo viaje para sofocar el levantamiento de su hermanastro, Mîrza, quien se ha rebelado contra su autoridad en la zona de Bengala, apoyado por algunos cabecillas afganos. Antoni de Montserrat, espontáneo cronista de la expedición, aprovecha la ocasión para recogerla con todo lujo de detalles en su cuaderno de notas, lo que supondrá en el futuro una visión alternativa a las fuentes oficiales de la época, y, sobre todo, una experiencia de primera mano en situaciones jamás antes observadas por los viajeros occidentales: “El rey mantiene a un gran número de elefantes en su campamento, utilizándolos para el transporte y la batalla. (…) son entrenados para luchar (…). Tres meses al año los machos se ponen tan violentos que llegan a matar a sus domadores(…) Una vez que se calman, se les hace enfurecer añadiendo carne de tigre a su comida.”

Retrato de Antonio de Montserrat.

El jesuita Montserrat siguió a lomos de su elefante al rey Akbar y su campaña militar durante cientos de kilómetros, cruzando los cinco ríos de la región del Punjab y atravesando el Indo, hacia el Asia Central más agreste, Afganistán. La expedición militar se prolongaría durante todo el año 1581, avanzando por el noroeste hacia los territorios de Paquistán, y recorriendo Delhi, el Punjab o las regiones de la falda sur del Himalaya, y entrando en contacto con las poblaciones del Tíbet o de Cachemira. Sus comentarios sobre los tibetanos serán los primeros que hallamos en Occidente desde los tiempos de Marco Polo en el siglo XIII y la majestuosa cordillera llamaría tanto la atención del jesuita, que éste dedicó importantes esfuerzos a detallar sus montañas y a descifrar los nombres de las mismas. Montserrat no utilizó fuentes anteriores, sino su propia capacidad de observación, probablemente a lo largo de sus diferentes recorridos, para elaborar el que sería considerado el primer mapa de que se tiene constancia de aquella parte del mundo.

En Jalalabad, el jesuíta abandonaría a las tropas de Akbar, que seguirían su marcha hasta la conquista de Kabul y, consciente ya de que el monarca mogol no tiene ninguna intención real de abrazar el cristianismo, decide regresar a Goa, a donde llegaría en septiembre del año 1582. Es en la bella ciudad india, donde Montserrat decide recopilar las notas tomadas durante su estancia junto al rey Akbar. Nacerá así un pequeño relato de viajes, “Relaçam do Equebar, rei dos mogores”, que enviaría al General de la Compañía en forma de carta.

UNA REDACCIÓN AJETREADA

Entre los años 1582 y 1588, Montserrat emprende un trabajo más ambicioso: la recopilación de las notas de sus viajes por India, Paquistán y Afganistán, en una obra más extensa y detallada redactada en latín, “Mongolicae Legationis Commentarius”. Sin embargo, la redacción de la misma se ve interrumpida por el requerimiento del rey Felipe II con la encomienda de viajar a Etiopía para dar consuelo a dos ancianos sacerdotes católicos. El viaje en sí parece una excusa para establecer contacto con el emperador abisinio y sondear la posibilidad de acercar el cristianismo copto a la Iglesia de Roma. Le acompaña un joven jesuita madrileño, con ganas y sin experiencia, que define admirativamente a Montserrat como “muy inteligente para estas cosas y con singular gracia para tratar con estos reyes”. Es Pedro Páez. Su nombre, entonces desconocido, quedará con posterioridad asociado para siempre al descubrimiento de las fuentes del Nilo.

Una de las primeras versiones del sello de la Compañía de Jesús (Iglesia del Gesù, Roma). El trigrama “IHS”, comprendido por las tres primeras letras griegas de “ΙΗΣΟΥΣ” (Jesús).

Los jesuitas, caracterizados como comerciantes armenios, deciden navegar hasta el estrecho de Ormuz para continuar por tierra a través de Irak, Siria y Egipto, con objeto de evitar a los piratas del Índico. Sin embargo sus planes se ven truncados, debiendo bordear las costas del actual Omán por la ruta del incienso. Al desembarcar en el puerto de Dhofar, el capitán árabe de la embarcación en la que viajaban les denunció ante el comandante del puerto, quien decidió hacerles prisioneros y entregarles al sultán de Hadhramaut, residente en una aislada región en el interior de Yemen. Hasta allí, a la ciudad de Haymin, llegan tras una penosa travesía, cautivos en una caravana de camellos. Pese al duro viaje, a Pedro Paéz parecen quedarle fuerzas para paladear una aromática infusión que el hermano del soberano les ofrece en su palacio. La llamaban “cahua, agua hervida con un fruto denominado bun y que se toma muy caliente, en vez de vino”, escribirá posteriormente. Se trataba de una bebida todavía desconocida en Europa, el café.

Tras cuatro meses en la cárcel serán repentinamente liberados, recuperando todas sus pertenencias, incluidos los valiosos manuscritos en que trabajaba Montserrat, que habían amenazado con perderse para siempre. Sin embargo, tras su llegada a Sanaa, después de un agotador viaje de semanas a lomos de camello por desoladas tierras, jamás antes pisadas por ningún europeo, el gobernador decide encarcelarlos y exigir un rescate de veinte mil ducados por su libertad. Comienza un largo cautiverio en el que sufrirán grandes calamidades, serán encadenados con grilletes y alimentados tan solo con pan seco. Es en esas precarias condiciones, en el mes de enero de 1591, cuando Antoni de Montserrat finaliza la primera versión de su manuscrito original.

En 1595 los jesuitas son de nuevo trasladados al puerto de Mokka (Yemen), pero no para ser liberados, sino para servir como remeros de dos naves turcas, encadenados en galeras. No será hasta 1596 cuando un barco arribe desde la India con un rescate de 1.000 ducados para comprar la libertad de ambos sacerdotes. El gobernador acepta el pago y en el mes de agosto de 1596, ambos regresarán a Goa. Han pasado siete años desde su partida de esta ciudad.

El emperador mongol Akbar.

Páez sanó de las penalidades del cautiverio y en el año 1603 pudo ver realizado su sueño de entrar en las tierras de Etiopía. Con el tiempo levantaría una iglesia en Górgora, a orillas del lago Tana, y sería enterrado en las ruinas de su capilla principal el veinticinco de mayo de 1622, junto al nacimiento de Nilo Azul. Su mentor, Antoni de Montserrat jamás se recuperaría; las fiebres acabaron con él en la isla de Salsete, en el mes de marzo del año 1600, el mismo año en que culmina la versión definitiva de su obra “Mongolicae Legationis Commentarius” y junto a ella, el diseño definitivo de su mapa del Himalaya, una auténtica joya cartográfica de 18×11 cm. que abarca gran parte de la India y grandes extensiones de Afganistán y Pakistán. En ella aparecen más de doscientos topónimos, accidentes geográficos resaltados en distintas tonalidades, y coordenadas geográficas, reflejadas con sorprendente precisión, que tienen como referencia el ecuador, dibujando la línea del trópico de Cáncer con toda exactitud. Además de la cordillera del Himalaya, en la parte norte se distinguen otras cadenas montañosas cuya disposición parece coincidir con el Karakorum, el Hindu Kush, el Parir y el los montes Sulaimán. La exactitud del pequeño mapa es tal que mantendría su vigencia hasta hace relativamente poco, por lo detallado y acertado de sus descripciones.

En la crónica escrita, sus textos reflejan de manera fidedigna todos aquellos detalles trascendentes a ojos de un occidental: la geografía, la historia, la cultura y la religión de las diferentes comunidades que ha conocido, pero también una de las grandes obsesiones que movieron a los religiosos cristianos a adentrarse en las vastas extensiones asiáticas: la búsqueda de antiguas cristiandades perdidas, el rastro de la expansión del cristianismo hacia Mesopotamia, Asia Menor y Extremo Oriente. Alentados por las crónicas de algunos viajeros medievales al describir comunidades ortodoxas, nestorianas, y naimanas, así como por la existencia de las iglesias copta, abisinia, armenia y maronita, Roma buscaba desesperadamente pruebas de la existencia de un imperio a caballo entre la historia y la leyenda, un imperio dirigido por un rey-sacerdote poderosísimo, defensor de la fe cristiana ante el avance musulmán, el reino del Preste Juan etiópico.

Será un año después de la muerte de Montserrat, en enero de 1601, cuando el jesuita Antonio de Andrade llegaría a Goa con el objetivo de emplazar una misión o buscar la herencia cristiana en aquel misterioso reino aislado llamado Bottan o Tebat, lo que hace pensar que la crónica de Montserrat fue tenida en cuenta por los responsables de la Orden. Produce vértigo pensar que el Gran Mogol Akbar no llegara siquiera a sospechar que el viaje del jesuita y sus escritos tuvieran un significado tan trascendental para Occidente. De alguna manera la invitación del emperador a los religiosos abriría la puerta al descubrimiento de uno de los últimos espacios a conquistar por los adalides de la fe cristiana, pero también por los viajeros de aquella incipiente Europa renacentista.

UN MANUSCRITO OLVIDADO

Y sin embargo, tras aquel primer impacto, la obra del Montserrat sufrió una vida tan azarosa como la de su propio autor. Baste decir que la mayoría de sus escritos permanecieron en el anonimato durante tres siglos. El manuscrito “Mongolicae Legationis Commentarius” no sería descubierto hasta el año 1906 por el reverendo W. K. Firminger en la biblioteca de Saint Paul de Calcuta. Era un pequeño tesoro constituido por 140 hojas manuscritas y un diminuto mapa de la India. Hasta aquel momento, ni el mundo académico ni el eclesiástico tenía noticia de ellos. Tres años más tarde, el jesuita Van der Vergel recibiría el manuscrito y lo mostraría al padre belga H. Hosten, estudioso de las misiones católicas, quien, consciente de la importancia de la obra, descifró la caligrafía de Montserrat e hizo una trascripción que publicó en su versión original latina en el año 1914 en la revista editada en Calcuta “Memoirs of the Asia Society of Bengal”, para posteriormente traducirla al inglés y publicarla en diversos números de la revista “Catholic Herald of India”.

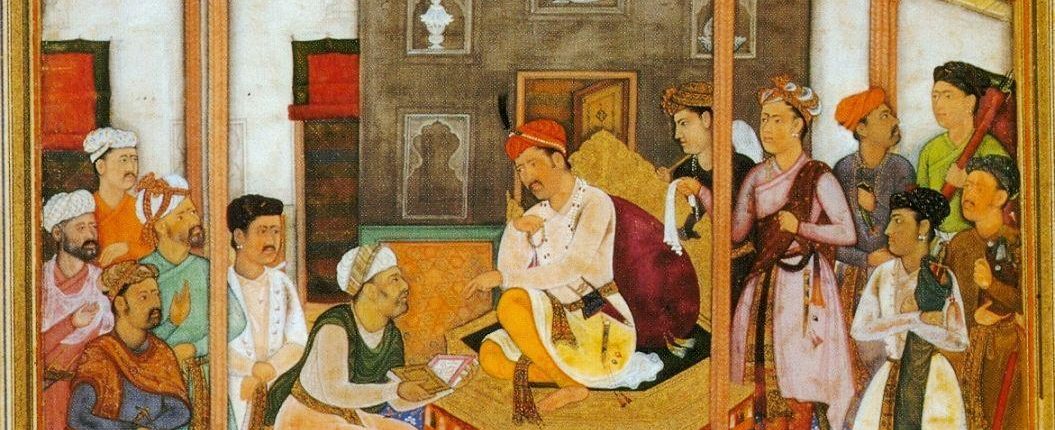

El emperador mogol Jalaluddin Muhammad el grande (conocido en voz árabe como Akbar) celebra una asamblea inter religiosa en el Ibadat Khana (Casa de reflexión -meditació-construida en 1575) en Fatehpur Sikri. Los dos hombres vestidos de negro son los misioneros jesuitas Rodolfo Acquaviva y Francisco Henriques dos compañeros de Antonio de Montserrat. Ilustración de la Akbarnama, pintura en miniatura para Nar Singh, ca. 1605.

En la actualidad, en pleno siglo XXI, la obra del jesuita está alcanzando el lugar que le corresponde por derecho gracias a la edicion popular de sus obras, traducidas del latín al catalán y el castellano por el orientalista Josep Lluís Alay. Su creciente fama ha propiciado incluso una serie de reportajes en la televisión catalana y la creación de una beca para el estudio de la ciencia y la cultura asiáticas. Pero ¿qué sucedió con el manuscrito original en los tres siglos transcurridos desde la muerte de su autor hasta su primera aparición? Los sellos y las anotaciones permiten conocer que habría pasado por tres bibliotecas británicas en la India, antes de llegar a la catedral anglicana de Calcuta. Pero estos registros se remontan al año 1800, por lo que seguimos sin saber lo que ocurrió desde 1600 hasta ese momento. Es probable que, oculto en los archivos de la Compañía de Jesús – disuelta en ese intervalo – vagara de cajón en cajón durante dos siglos, inmerso en su propio viaje.

Al menos, podemos agradecer que no se haya perdido para siempre, como es el caso de otros cuatro manuscritos redactados por Montserrat sobre las costumbres y la geografía de la India y Asia Central. El misterio del paradero de la ingente obra del jesuita catalán perdura hasta nuestros días. Pero ¿quién sabe? Quizá alguien en alguna biblioteca o en el archivo olvidado de alguna iglesia en India, Inglaterra o Portugal, tope en algún momento con la apretada caligrafía del sacerdote y el destino nos permita recuperar el resto de sus relatos, para descubrir un pasado no tan lejano del sorprendente y cautivador continente asiático, y de las estribaciones de aquella India fabulosa y milenaria, que los occidentales contemplaban por vez primera con sus propios ojos.