Lugares que ya no existen, o donde ya no puedo ir

Viajera entusiasta, escritora penetrante, conocedora de Oriente Medio, Ana Briongos da testimonio de aquellos lugares que vio y vivió, y que han dejado de existir tal como fueron.

Boletín SGE 50

Autora: Ana Mª Briongos

Decía mi abuelo, nacido en el siglo XIX, que había libertad cuando uno podía ir a cualquier parte del mundo sólo con la cédula personal. No eran necesarios, ni pasaportes, ni visados. Y eso lo decía a mitad del siglo XX, cuando todavía se concedían visados con facilidad a todos, los que se iban y los que querían venir.

Cuando empecé a viajar, siempre hacia Oriente, a partir de 1968, los que nos desplazábamos con pasaporte español no necesitábamos visados hasta la frontera de Afganistán. Cruzábamos Turquía, Líbano, Siria, Jordania, Irak e Irán tan ricamente. Tampoco nos pedía visado Pakistán, pero sí India. Y es que la España de Franco era amiga de los países árabes, y por extensión de los demás países musulmanes. Sin embargo en el musulmán Afganistán, donde no teníamos embajada, no había amistad que valiera. Mis compañeros de viaje, de países menos casposos que el mío, sí necesitaban visados para esos países. Qué bueno era viajar con pasaporte español en aquel tiempo. Hoy, las cosas han cambiado y España ha dejado de ser diferente, para lo bueno y para lo malo.

Cuando empecé a viajar, siempre hacia Oriente, a partir de 1968, los que nos desplazábamos con pasaporte español no necesitábamos visados hasta la frontera de Afganistán. Cruzábamos Turquía, Líbano, Siria, Jordania, Irak e Irán tan ricamente. Tampoco nos pedía visado Pakistán, pero sí India. Y es que la España de Franco era amiga de los países árabes, y por extensión de los demás países musulmanes. Sin embargo en el musulmán Afganistán, donde no teníamos embajada, no había amistad que valiera. Mis compañeros de viaje, de países menos casposos que el mío, sí necesitaban visados para esos países. Qué bueno era viajar con pasaporte español en aquel tiempo. Hoy, las cosas han cambiado y España ha dejado de ser diferente, para lo bueno y para lo malo.

Hasta Estambul o Beirut, los barcos de línea turcos, Akdeniz y Karadeniz, nos paseaban por el Mediterráneo atracando en varios puertos. Los pasajeros eran variopintos. Estudiantes de medicina, sirios y jordanos, volvían a sus casas de Alepo, Damasco o Amán, después del curso escolar en la Universidad de Zaragoza; comerciantes egipcios, igualitos que Naser, regresaban con muestras para negociar en su país; hippies internacionales residentes en Ibiza iban de compras a Baalbek, donde, según decían, se encontraba el mejor hashish del mundo, el rojo del Líbano; las chicas de un colegio de Marsella viajaban con sus maestras para visitar el Partenón. Cuando oscurecía, se organizaban bailes en cubierta, al son de un casete de los antiguos Sanyo, que casi no se oía por el rumor de los motores. En una semana a bordo, que era lo que duraba el viaje, se creaban amistades. Yo viajaba sola pero nunca me sentí ni sola ni desamparada. Siempre había viajeros alrededor con quienes compartir información y camino.

Si en vez de ir en barco ibas en coche hasta Turquía, había que estar al tanto para que no te sellaran el pasaporte en los países comunistas, eso sí, pues a aquellos países, estaba escrito en el pasaporte, no podíamos entrar los españoles. Una vez en Alepo, o Damasco, o Bagdad, se iba de paseo por las grandes avenidas, ciudades prósperas y modernas, con sus mezquitas y sus universidades, sus tiendas de dulces y sus librerías. A mí me sorprendían las librerías porque allí se vendían libros que estaban prohibidos en España. El ejército y la policía sí estaban presentes en esos países, la guerra de los seis días era pasado cercano y había patrullas por las carreteras, el sha de Irán gobernaba con mano dura, y solo al llegar a la frontera afgana podíamos decir ¡salvados!

eso sí, pues a aquellos países, estaba escrito en el pasaporte, no podíamos entrar los españoles. Una vez en Alepo, o Damasco, o Bagdad, se iba de paseo por las grandes avenidas, ciudades prósperas y modernas, con sus mezquitas y sus universidades, sus tiendas de dulces y sus librerías. A mí me sorprendían las librerías porque allí se vendían libros que estaban prohibidos en España. El ejército y la policía sí estaban presentes en esos países, la guerra de los seis días era pasado cercano y había patrullas por las carreteras, el sha de Irán gobernaba con mano dura, y solo al llegar a la frontera afgana podíamos decir ¡salvados!

Afganistán era una isla virgen en medio de Asia. Virgen de imperios, aunque rodeado de ellos durante la historia reciente. El Imperio británico, el imperio otomano, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro. Y en esa historia imperial, Afganistán había surgido como “estado tampón” porque les interesó a los otros. Nadie entró con sus ejércitos para conquistarlo, y quienes lo intentaron salieron siempre trasquilados.

Afganistán era un paraíso para los que procedíamos de países donde todavía se hablaba de guerra en las familias. En Afganistán reinaba un monarca que llevaba cuarenta años en el trono. Era un país estable. Se mantenía un equilibrio entre etnias, tribus y clanes. Era un país pobre pero no hambriento, con una población escasa en un amplio territorio, nadie sabía cuántos eran, millones más, millones menos, decían que entre catorce y diecisiete; como los nómadas cruzaban fronteras, unas veces estaban allí y otras no. Entrar en Afganistán era como entrar en un belén, te encontrabas en un santiamén transportado a la época de Jesucristo. Todo era sorprendente, nada ocurría como nuestra lógica esperaba y, si querías ser feliz allí, había que cambiar de mentalidad y dejar que el tiempo, su tiempo, fluyera.

El destino hizo que mi camino se desarrollara a través de desiertos, y que finalmente me instalara durante un tiempo en una ciudad-oasis  llamada Kandahar, en el sur de Afganistán, donde conocí lo que es la austeridad del que vive en una tierra árida que da poco, pero permite subsistir.

llamada Kandahar, en el sur de Afganistán, donde conocí lo que es la austeridad del que vive en una tierra árida que da poco, pero permite subsistir.

La travesía del desierto es a la vez un viaje real por unos paisajes extraños, austeros, minimalistas, e inmensos, y un viaje interior a las más hondas raíces del espíritu. La religión no tiene que ver con esto, es otro tipo de trascendencia, se trata de emociones compartidas con gentes que no hablan tu lengua pero que aprecian igual que tú la belleza, de una música, de una canción, de un paisaje, de un plato de arroz en compañía, por ejemplo, en medio de una naturaleza extrema, donde todo es superfluo menos la vida misma de las personas y de los animales, el sol que calienta e ilumina y la sombra de una tienda o de un cubículo de adobe. Aquel Afganistán fue para mí una escuela eficaz para el resto de la vida.

Como cuento en mi libro “Un invierno en Kandahar”, las mañanas en aquella ciudad eran fresquitas y soleadas. Bajar por la calle principal del bazar parándome a charlar bajo cualquier pretexto era mi ocupación principal. Conocía a los comerciantes y mantenía con ellos una relación cordial construida día a día. Mi presencia en el bazar se hizo habitual, por lo que no se creaba ningún tipo de expectación cuando pasaba y me paraba en cualquier tienducha. Allí me ofrecían té y me contaban noticias de última hora o me hablaban de los viajeros que habían llegado al bazar, o de los comerciantes de allende el desierto que habían montado sus tiendas en los confines de la ciudad. Allí me hacían oler la última remesa de té verde llegado de China, que a mí me parecía que olía a pescado, ante la sorpresa de los tenderos, y me daban a probar un azúcar rarísimo y verdoso cuyo sabor tan extraño casi me hacía saltar las lágrimas cuando intentaba tragarlo, ante el regocijo de todos los presentes, cuyos ojos negros y brillantes y pintados de kohol me observaban divertidos. Tenderos y artesanos del bazar de Kandahar, de caras inescrutables y ojos punzantes, unos sentados inmóviles en su cubículo con las piernas cruzadas, otros trasegando laboriosamente herramientas o cacharros, y todos ellos apóstoles de luengas barbas, gran nariz recta y fina y cabeza monda, cubierta en su parte más alta por casquete bordado con hilos de colores o cuentas de cristal brillante, unos con turbante, otros sin él, hombres sin edad, enjutos, cetrinos, austeros, serios, de larga osamenta, grandes pies y grandes manos, vestidos con el pantalón bombacho, con la camisa de largos faldones cuyo bordado primoroso en la pechera, geométrico, blanco y brillante relucía, y el chaleco corto de muchos bolsillos.

Mi recorrido calle abajo terminaba en la tienda del yogurtero, un hombre afable de cara redonda y achinada que tenía la piel marcada por  la viruela. Allí me sentaba en una silla, el dueño del establecimiento tenía dos, y me tomaba un yogur espeso, cremoso y azucarado que me servía en un cuenco de loza verde Made in China. Después de tantos yogures matutinos nos hicimos amigos, y si algún día no iba me echaba en falta. En una ocasión me pidió una fotografía para ponerla al lado de la del Sha de Persia que tenía enmarcada encima de una repisa.

la viruela. Allí me sentaba en una silla, el dueño del establecimiento tenía dos, y me tomaba un yogur espeso, cremoso y azucarado que me servía en un cuenco de loza verde Made in China. Después de tantos yogures matutinos nos hicimos amigos, y si algún día no iba me echaba en falta. En una ocasión me pidió una fotografía para ponerla al lado de la del Sha de Persia que tenía enmarcada encima de una repisa.

No tardé en complacerle. Me fui al fotógrafo a hacerme una foto de las que muestran un paisaje decorado. El fotógrafo, con la cabeza metida en las fauces de trapo negro de una caja de madera con objetivo, captó la escena, fotografió el negativo con la misma caja para obtener el positivo, y apareció una imagen divina, perfectamente adecuada para el lugar donde iba a estar expuesta. Allí la vi todos los días hasta que me fui de Kandahar, y allí debería estar todavía ahora, amarilla y llena de polvo, si no fuera porque la vida y la guerra hacen estragos, y quién sabe dónde estarán el tendero y su tienda y quién sabe si existe aquella calle todavía hoy en Kandahar.

Después llegué a Kabul y se me abrió otro mundo, menos tradicional que el de Kandahar, más culto e ilustrado. Y en aquel país, donde las señas de identidad se resumen en ser musulmán y pertenecer a un clan, fui acogida por el clan Mohammadzaí que, como manda la costumbre pastún, me protegía.

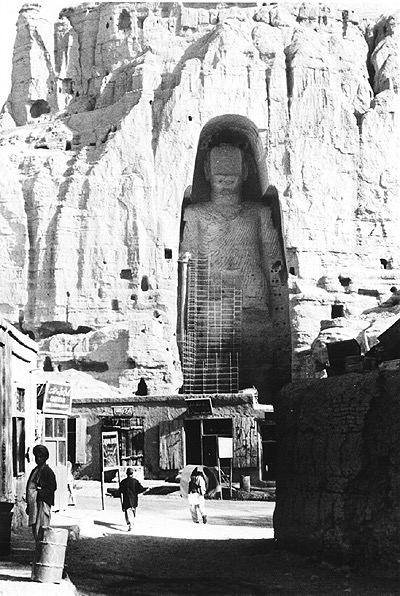

Con ellos recorrí estepas y montañas y subí varias veces a Bamiyán donde los gigantescos budas de piedra nos esperaban impertérritos desde hacía más de mil quinientos años.

En Bamiyán, una pared de piedra resguardaba el valle. En su interior recorríamos una intrincada red de galerías, capillas y celdas e imaginábamos lo que fueron los monasterios que los monjes budistas excavaron en la roca durante seiscientos años. Me decían que en su tiempo había unas doce mil celdas. Alejandro Magno pasó por este valle en el año 334 a.C. en su camino hacia el Indo, donde fue rechazado.

Sus generales, después de la derrota y tras la muerte del héroe, se repartieron la región. Casados con princesas indias, convertidos incluso algunos al budismo, pero recordando el arte helenístico, fundaron los reinos indo-griegos. Algunos siglos después, cuando los emperadores de la dinastía Kushán unificaron esta tierra con la India, en un imperio que iba desde el desierto de Gobi hasta el Deccán, los recuerdos de los descendientes de los generales griegos engendraron el arte greco-budista que se encuentra entre Bamiyán y Ghandara.

Sus generales, después de la derrota y tras la muerte del héroe, se repartieron la región. Casados con princesas indias, convertidos incluso algunos al budismo, pero recordando el arte helenístico, fundaron los reinos indo-griegos. Algunos siglos después, cuando los emperadores de la dinastía Kushán unificaron esta tierra con la India, en un imperio que iba desde el desierto de Gobi hasta el Deccán, los recuerdos de los descendientes de los generales griegos engendraron el arte greco-budista que se encuentra entre Bamiyán y Ghandara.

Piedras preciosas, especias, sedas, lacas, se transportaban de Oriente hacia Occidente en largas caravanas que discurrían por la famosa Ruta de la Seda. Es en esa época cuando Bamiyán adquiere importancia, y se convierte en lugar de parada y reposo para los viajeros. Monjes y peregrinos llegan de lugares lejanos y se desarrolla una comunidad budista floreciente repartida en varios monasterios. Unos grandes budas esculpidos en la pared, el más alto de 53 metros, daban la bienvenida y vigilaban el camino. Si mirábamos de frente la pared de piedra, tres budas nos contemplaban, el Buda sentado, el pequeño Buda de treinta y cinco metros y el gran Buda de cincuenta y tres metros de altura. Eran los guardianes gigantescos del valle, esculpidos en sus nichos verticales en el interior de la pared. Dicen los historiadores que sus ropajes estaban pintados de colores y la cara y las manos estaban recubiertas de pan de oro, y debían brillar ante la mirada absorta de los viajeros de las caravanas, para quienes, después de interminables y agotadoras jornadas, su vista representaba por fin un alto en el camino en un descansado remanso de paz y serenidad. Después Bamiyán entraría en la órbita islámica y en 1221 sería arrasado por Gengis Jan. Durante el siglo XVI, cuando la ruta marítima suplanta a la terrestre, el valle de Bamiyán queda abandonado hasta que las tropas del último Gran Mogol, a finales del siglo XVII, irrumpen en la zona y en un arranque de fanatismo musulmán destruyen los rostros de los budas. Los budas que yo vi no tenían cara.

En 1824 un explorador inglés redescubrió el valle. En 1923 se iniciaron las excavaciones arqueológicas, y en 1960 el gobierno afgano lo  abrió oficialmente al turismo. Yo llegué allí por primera vez en 1970. Aún puedo recordarlo. Subimos a lo más alto de la cabeza del gran Buda por el interior de la montaña, a través de galerías que comunicaban con habitaciones y escaleras. De vez en cuando un orificio se abría en la pared del nicho, y nos ofrecía la vista de la estatua a media altura y los pliegues de sus vestiduras de piedra y, según nos íbamos elevando, las paredes del nicho aparecían iluminadas con multitud de frescos multicolores en forma de medallones en cuyo interior estaba dibujada la cabeza del Buda. Al llegar al punto más alto de la estatua, una abertura de la altura de una persona permitía, dando un paso largo y preciso, situarse encima de la mismísima cabeza del Buda, sobre el moño cuya superficie circular caía verticalmente en los extremos. Ninguna baranda protegía al visitante y cualquier traspiés precipitaría al desafortunado aventurero al vacío, pero, quien tenía el valor de dar el salto y acomodarse sentado sobre la repisa, disfrutaba de un paisaje sobrecogedor y extraordinario. Allí nos instalábamos mis amigos y yo a contemplar el valle verde, rodeado de altos picos nevados. El valle era como un tapete calado con dibujos geométricos, un intrincado diseño de canalillos de regadío cuidadosamente estudiado para que ningún huerto se quedara sin agua. El valle era amplio, montañas majestuosas reinaban a lo lejos pero no avasallaban, era un marco perfecto para la contemplación.

abrió oficialmente al turismo. Yo llegué allí por primera vez en 1970. Aún puedo recordarlo. Subimos a lo más alto de la cabeza del gran Buda por el interior de la montaña, a través de galerías que comunicaban con habitaciones y escaleras. De vez en cuando un orificio se abría en la pared del nicho, y nos ofrecía la vista de la estatua a media altura y los pliegues de sus vestiduras de piedra y, según nos íbamos elevando, las paredes del nicho aparecían iluminadas con multitud de frescos multicolores en forma de medallones en cuyo interior estaba dibujada la cabeza del Buda. Al llegar al punto más alto de la estatua, una abertura de la altura de una persona permitía, dando un paso largo y preciso, situarse encima de la mismísima cabeza del Buda, sobre el moño cuya superficie circular caía verticalmente en los extremos. Ninguna baranda protegía al visitante y cualquier traspiés precipitaría al desafortunado aventurero al vacío, pero, quien tenía el valor de dar el salto y acomodarse sentado sobre la repisa, disfrutaba de un paisaje sobrecogedor y extraordinario. Allí nos instalábamos mis amigos y yo a contemplar el valle verde, rodeado de altos picos nevados. El valle era como un tapete calado con dibujos geométricos, un intrincado diseño de canalillos de regadío cuidadosamente estudiado para que ningún huerto se quedara sin agua. El valle era amplio, montañas majestuosas reinaban a lo lejos pero no avasallaban, era un marco perfecto para la contemplación.

En un país donde las mujeres forman parte de las pertenencias del clan, como las gallinas, los caballos, los corderos o las cazuelas, yo pertenecía a un tercer sexo porque era una mujer que venía de otra galaxia. Entraba y salía libremente de las estancias de las mujeres por ser mujer, pero también podía asistir a las reuniones de los hombres. Yo no estaba en venta, no era pieza de cambio entre familias, no había tras de mí ningún padre que exigiera mucho dinero para darme en matrimonio, como hacían los padres afganos. Yo allí no era responsable del honor de ningún hombre, y, por ende, de ninguna familia, clan o tribu. Y si algún sentimiento provocaba además de extrañeza, era pena: en un lugar donde el sentido de pertenencia es fundamental yo no pertenecía a nadie, ni valía nada. Pero lo más extraño era que administraba sola mis propios recursos. Iba vestida con vaqueros, camisa y abrigo. Llevaba la melena al viento y me pintaba los ojos bien negros con kohol.

Durante los últimos cuarenta años he podido seguir de cerca el principio de la catástrofe en Afganistán, con el golpe de estado del príncipe Daud y la invasión de las tropas soviéticas. El encarcelamiento del patriarca de la familia que me acogía y también de las mujeres y de los niños. La huida de los que pudieron escapar. La resistencia, el exilio.

En Afganistán se soltaron los resortes que despiertan las furias, abren la caja de los truenos y ponen en marcha la máquina de la destrucción. Se rompió el equilibrio entre clanes y las intervenciones extranjeras han tenido mucho que ver en ello. En mi mapa de posibles destinos ya no existe ni Alepo, ni Damasco, ni Bagdad, ciudades todas ellas envueltas en los desastres de la guerra. Tampoco existe Kandahar, que treinta años después de acogerme a mí, se hizo tristemente famosa por acoger a Bin Laden y ser feudo talibán. Ni Kabul en cuyo hotel Intercontinental, años después atacado y bombardeado, tantas veces había bailado boleros al ritmo de una orquesta de músicos valencianos hasta altas horas de la noche.

En Afganistán se soltaron los resortes que despiertan las furias, abren la caja de los truenos y ponen en marcha la máquina de la destrucción. Se rompió el equilibrio entre clanes y las intervenciones extranjeras han tenido mucho que ver en ello. En mi mapa de posibles destinos ya no existe ni Alepo, ni Damasco, ni Bagdad, ciudades todas ellas envueltas en los desastres de la guerra. Tampoco existe Kandahar, que treinta años después de acogerme a mí, se hizo tristemente famosa por acoger a Bin Laden y ser feudo talibán. Ni Kabul en cuyo hotel Intercontinental, años después atacado y bombardeado, tantas veces había bailado boleros al ritmo de una orquesta de músicos valencianos hasta altas horas de la noche.

Los budas de Bamiyán fueron dinamitados en 2001 por los talibanes. Las galerías interiores en la montaña todavía existen y también el orificio desde donde se saltaba hasta el moño del Buda. Pero ahora sería un salto al vacío. Ayer, sentada frente a las fotografías de Gervasio Sánchez y los textos de Mónica Bernabé, de la exposición Mujeres de Afganistán, en el Palau Robert de mi tumultuosa pero pacífica ciudad, Barcelona, se me encogía el corazón. En Afganistán llevan décadas de guerra. Los que me acogieron están muertos o en el exilio. Aunque repartidos por el mundo, a los que sobreviven los sigo viendo de vez en cuando, y estamos todos en Facebook donde ellos van colgando fotos antiguas recuperadas de viejos álbumes familiares. Recuerdos de tiempos mejores.