Texto: Eduardo Martínez de Pisón

Boletín 77 – Sociedad Geográfica Española

Grandes selvas del mundo

Un pariente mío, algo lejano, fue explorador de joven en el Congo. Volvió a Europa ya adulto y permaneció en ella bastantes años. Cuando entraba en la vejez, un día desapareció con gran alarma de la familia, cogió un barco y volvió a sumergirse en los grandes bosques africanos. No había podido resistir la llamada de la selva. Esa llamada le había perseguido sin cesar desde su regreso a su lugar de origen y, al final, decidió que no cabía sino entregarse a su destino.

Cuando yo tenía once o doce años publiqué mi primer artículo en la revista impresa del colegio. Era un ejercicio de redacción, que estaba plagado de adjetivos. Sin embargo, algún profesor había apreciado en él que su autor ya tenía tendencia a escribir sobre asuntos geográficos. Era justamente la descripción de una selva: sus árboles enormes, sus cascadas igualmente enormes y sus fieras, como es lógico, feroces. Sé que lo tengo guardado en alguna carpeta, pues fue muy celebrado por mi familia, pero ahora está extraviado entre los miles de papeles que he ido acumulando leyendo y escribiendo cosas de geografía.

De modo que empecé como geógrafo escritor hablando de selvas. Y ahora, al cabo del tiempo, alrededor de tres cuartos de siglo después, me llaman amablemente desde la Sociedad Geográfica Española para que escriba con brevedad, sólo unas líneas, para abrir el número actual de su Boletín, que trata sobre las selvas. He vuelto a mis orígenes. La eterna llamada de la selva me visita de nuevo.

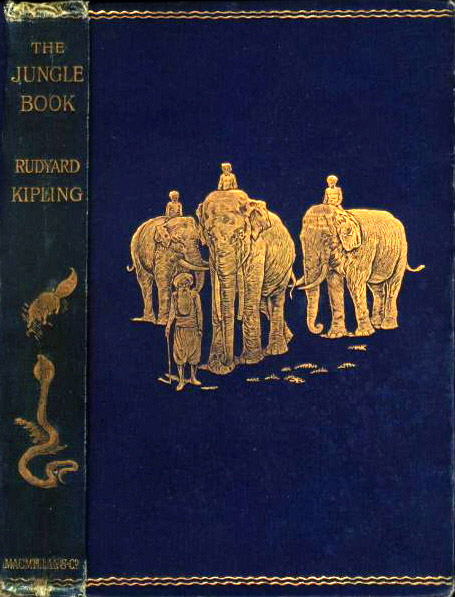

Por aquel entonces adoraba el libro de Kipling (y sigo haciéndolo), que algunos llamaron en su traducción El libro de la selva (The Jungle Book), aunque otros inicialmente prefirieron titularlo como el de “las tierras vírgenes” para dilatar el ámbito de sus contenidos, lo que no tiene que ser sinónimo, pero que me creó una fusión o confusión que aún dura y a la que no renuncio pues me remite a una primera imagen de esos mundos y aún me llena la imaginación de sugerencias maravillosas. Su primer traductor al español puso una advertencia al inicio del libro sobre los importantes personajes que recorren sus páginas: “osos, lobos, tigres, panteras, elefantes, cocodrilos, chacales, monos, serpientes, pájaros y demás”. E indicaba que tal obra es grande como la selva porque añade su aroma de lo lejano a la voluntad educativa de su estupendo escritor, que, además de dar gracias a un elefante por inspirador de uno de sus cuentos, dejó dicho que la ley de la selva es la más antigua del mundo. Estas son mis selvas desde la infancia. A estas alturas, no sé si la poderosa llamada a que me estoy refiriendo procede del bosque, de la jungla, o de mis lecturas, entre las que añado, en aquellos años y ahora, por ejemplo, los fabulosos paisajes boscosos de Salgari o de Verne.

Pero la expresión la “llamada de la selva” remite a más literatura, a la obra maestra The Call of the Wild, de Jack London, ahora traducido como “lo salvaje”, pero que en su primera edición en castellano consta como “la selva”, aunque su argumento, como todos deben saber, se asienta en el Yukón. No son, pues, estos lugares los que se suelen entender como selvas, pese a que las grandes extensiones boscosas boreales sobre los amplios espacios continentales que las acogen sí merecen una atención especial por parte de los geógrafos. También en el Pirineo de Huesca se llama “selva” al bosque de montaña, abetales y hayedos, por la cercanía al latín que tienen las palabras aragonesas, lo que amplía, a mi gusto con riqueza conceptual, la diversidad del término.

La llamada, por tanto, tiene mucho que ver con la fantasía, algo con la experiencia y, naturalmente -porque los árboles hablan a los geógrafos y a los botánicos-, con la ciencia. Repaso mis orígenes selváticos y aconsejo su retorno: por un lado, no dejes de leer, si aún no lo has hecho, el precioso libro de Dino Buzzati Il segreto del Bosco Vecchio, donde cuenta las maravillas de lo que transcurre en las arboledas perdidas con sus aromas, cantos, ruidos y silencios en un relato imprescindible para un geógrafo que quiera penetrar en los misterios de los montes. Y, sin salir de casa, también te sugiero -tal vez para releer- la fábula galaica de la brumosa fraga de Cecebre, del Bosque animado de Fernández Flórez, que enseña literariamente los entretejidos secretos naturales, humanos, simbólicos y hasta fantasmales de todo bosque. Esto en cuanto a la fantasía, aunque hay mucho más.

Respecto a la experiencia, aconsejo pasear directamente -como tantas veces hice antaño- por el interior de la laurisilva canaria entre la niebla, que también es selva en su mismo nombre, distinguiendo sus confusas especies y dejando, con temple apacible, que los árboles hablen entre sí y, acaso, si eres muy silencioso y atento, con el viajero.

Portada de El Libro de la Selva de Rudyard Kipling

Iguana.

Y, en lo propio de la ciencia, debo recordar además aquí lo que significaron para nuestros conocimientos en los años sesenta del siglo pasado, cuando la geografía nos abría sus puertas, las obras del biogeógrafo Heinrich Walter, divulgadas extensamente en su síntesis Vegetationszonen und klima. Allí describía las pluvisilvas tropicales, que son lo que comúnmente se suele entender como selvas por antonomasia, con sus temperaturas constantes, sus precipitaciones y sus diferencias, desde el paisaje siempre verde pluriespecífico, con lianas, epífitos y árboles estranguladores, a los bosques de niebla montañosos y a las variaciones por los ritmos de las lluvias estacionales que enlazan ya con las sabanas, pantanos y manglares. Unos pasos más allá, se abre el horizonte y ya aparece el desierto. Pero, entre mis evocaciones de las selvas, hay un punto especial que procede de la historia de su exploración, del viaje al interior del bosque, donde éste impone su sistema, se oyen chillidos difusos por las copas, domina la sombra, se limita el espacio visible, sólo los ríos son caminos y te atormentan sus mosquitos. Los viajeros de Verne en globo cruzaron la selva africana a salvo de insectos, fieras, caníbales, pérdidas y fiebres. Pero los que lo hicieron a pie, en busca de lo desconocido o lo olvidado en el impenetrable laberinto de los árboles, tienen más mérito. La selva es tan poderosa que absorbe materialmente al explorador. Se ha dicho que el buen viajero es aquel que viaja lentamente: en la selva pura no hay otro modo de hacerlo.

Toda África, con sus selvas misteriosas y sus demás grandes paisajes, ha sido la penúltima exploración (la última son los hielos de los polos y de las altas montañas). Cuando, en 1775 y en 1805, Mungo Park exploró ese continente, todo fueron calamidades. Y aún en 1872 se daba por desaparecido a Livingstone en la profundidad del interior africano, hasta que el audaz Stanley se descubrió la cabeza frente a él y le saludó con su célebre “supongo”. África -ríos, desiertos y selvas- fue también, en palabras de Reverte, el sueño y el mito de la exploración moderna.

Por último, es una pena ser breve, no olvidemos expresar nuestro cariño a los árboles, a las selvas, claro está, y también, por ejemplo, a las arboledas de Madrid. Cuando se pasa del aprovechamiento a la explotación y, con ella, peligra el milagro de la vida y la persistencia de los grandes paisajes, sólo hay un camino en la cultura: fomentar la conservación. Incluso en tu calle. En eso estamos.

Río Amazonas.