Texto: Pepe Pérez-Muelas

Boletín 77 – Sociedad Geográfica Española

Grandes selvas del mundo

En 1560 Pedro de Ursúa se aventuró por la Amazonia en busca del legendario reino de El Dorado, veinte años después de que Orellana navegara por primera vez el gran río persiguiendo ese mismo sueño. La nueva expedición de Ursúa por la infinita selva terminó trágicamente: uno de sus hombres, Lope de Aguirre, la transformó en una demencial carrera hacia una quimera inalcanzable, convirtiéndose en personaje inspirador de muchas obras literarias y eclipsando el protagonismo de Ursúa. El filólogo y escritor Pepe Pérez-Muelas recupera la figura de Ursúa, un aventurero mucho más gris pero buen ejemplo de cuantos arriesgaron su vida buscando un paraíso, en el amanecer de la conquista de América.

EL HOMBRE

La América española es una historia aún por descubrir. Un gigante dormido que de tanto en tanto rescata nombres olvidados, a medio camino entre la mitología y la realidad. Las cronologías se pierden en selvas oscuras. Listas ingentes de nombres y apellidos sepultados por el lodo de los siglos, de la ignorancia. El perfil de la historia americana, siempre tan polémico y fascinante, encierra personalidades sobresalientes, hijos de su tiempo, que fueron capaces de inventar todo un continente a base de espadas y lecturas.

Es el caso de Pedro de Ursúa, uno de esos hombres grises que encarna todos los demonios de la leyenda negra, para quien no esté dispuesto a leer la historia con inteligencia. Hombre despiadado, violento en un mundo de flechas y sueños, demostró un olfato político que le hizo escalar en la jerarquía hasta tocar con la punta de sus dedos lo más alto. Ursúa salió de su Tudela natal en 1544 con una recomendación de su tío, Miguel Díaz de Armendáriz, gobernador de Nueva Granada. Poco más tenía cuando dejó la península. A España ya se le había olvidado la vida de fronteras, las guerras contra el moro, pero ahora exportaba la épica hacia el nuevo continente. En España se vivía y se moría, pero no se escribía la historia. Y Ursúa quería hacer precisamente eso.

Sus años americanos se deslizan entre la aventura y la burocracia. De un lado para otro, adoptó el Caribe como un Mediterráneo de andar por casa. De Cuba a Bogotá, hizo de la navegación un camino seguro para ascender en el mundo de los hombres. Dejó los mares para adentrarse en la sierra. Los gobernadores vieron en él disciplina y voluntad. Aplastó el espíritu guerrero de los indios combinando la fuerza y el ladrido de los perros. De esta forma, los indios chitateros, los muzos y los taironas sucumbieron desde la lejanía. Ursúa no hacía prisioneros, y sus perros de compañía tampoco.

Pedro de Ursúa fue un personaje complejo, hijo de la anarquía, en una época en la que la América española aún se estaba formando y debía decidir qué iba a ser. Estamos en las décadas de las grandes rebeliones contra la autoridad del emperador, de los adelantados convertidos en caciques, obnubilados por las riquezas y el poder, el mayor mal que sufrieron los hombres que llevaron a cabo la conquista. El adelantado navarro nos sirve como caso paradigmático. Y su historia acabaría aquí, si no fuese porque escuchó hablar de una ciudad dorada, cuyos ríos arrastraban pepitas de oro y los palacios no necesitaban adorno porque todos ellos brillaban como el sol. Era el reino del oro. El Dorado.

LA SELVA

Fue en Santa Marta, entre 1551 y 1553, cuando escuchó hablar de El Dorado. Los caminos hacia la ciudad de oro eran confusos. La pólvora que llevaron los españoles a América también estaba compuesta de palabras. Primero acaeció un rumor entrecortado, pronunciado tras la celebración de una fiesta. Después un juramento. A los pocos meses, muchos eran los que aseguraban haber escuchado hablar del reino que tenía el oro por castigo. Se formaban expediciones para ir en su búsqueda. Los hombres escalaban montañas. Se perdían en la sabana. Inspeccionaban la barriga del suelo, en cuevas donde encontraban la muerte. Pero El Dorado siempre estaba en otra parte. Ursúa optó por el camino de la selva.

En Perú la situación era propicia para este tipo de empresas, emparentadas con la codicia y la locura. El virreinato era un terreno de conspiraciones. Un artilugio salvaje que Carlos V aún no había conseguido domesticar, con golpes de estado, rebeliones y guerras civiles. Ursúa aprovechó el vacío para comandar una expedición hacia el interior de la selva. Si el oro existía, debía brillar entre las aguas pantanosas y los banianos infinitos. Lo que encontró, sin embargo, en los primeros días, fue el amor, encarnado en la mestiza Inés de Atienza, el sentido mismo de la expedición, su deseo y su perdición al mismo tiempo.

El 26 de septiembre de 1560 parte de Santa Cruz de Capocovar descendiendo el río Moyobamba hasta el Huallaga, y de ahí hasta el Marañón. Ya no había vuelta atrás. Ursúa había quemado sus naves. O encontraría El Dorado o moriría en el intento. Lo acompañaron 300 españoles y 500 indios. Entre ellos, Lope de Aguirre, un personaje colérico que actuaría de coda final a la ilusión de Ursúa. En el mes de octubre ya están navegando el Amazonas, sin más brújula ni mapa que la acción del agua empujando la flota. Era un territorio desconocido, intuido años atrás por la expedición de Orellana.

Apenas unos meses después, el 1 de enero de 1561, Lope de Aguirre asesina a Ursúa. La conspiración ha dado resultado. Sus hombres, críticos por cómo estaba comandando la expedición, apenas le dejaron salida posible. Cuando abrió los ojos, junto a su amante, Inés de Atienza, una espada le había atravesado el pecho. No vería Ursúa la desembocadura del Amazonas, ni siquiera la ciudad tan deseada, la de los reflejos dorados. Ursúa dejó el testigo a otros conquistadores que murieron enloquecidos, queriendo encontrar oro donde solo había soledad y serpientes. La suya fue una historia de derrota, de un hombre demasiado ambicioso para cambiar el rumbo de la historia. Vivió en un mundo mitológico cuando España ya había construido una realidad en América. Y pagó por ello, como pagarían también sus asesinos.

Porque el agua tiene memoria, y más si nace en los Andes y muere en el Atlántico.

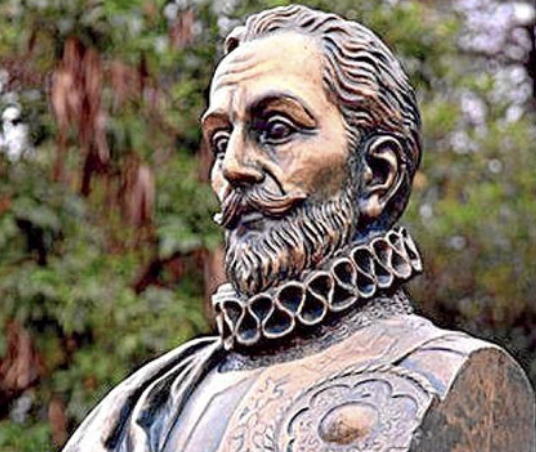

Pedro de Ursúa.

Busto de Ursúa en Pamplona.

LA MEMORIA

Así encontramos a Ursúa, sepultado por la historia, asesinado en una expedición sin sentido, en busca de una ciudad que nunca existió, muerto por la codicia del oro, resuelto a agujerear el continente americano en busca de riquezas. El destino de Ursúa no es muy diferente al de todos aquellos que creyeron, en su orgullo y demencia, que la tierra que estaban descubriendo les pertenecía. Sin embargo, los escasos testimonios contemporáneos que tenemos de Ursúa insisten en separarlo de la estirpe de los Aguirre y los Pizarro.

Juan de Castellanos escribió, probablemente, la Odisea americana. Su Elegías de varones ilustres es el relato épico de la historia americana. A un estilo vivo se le suma un verso suelto, cadente, como si la propia historia de aquellos días se estuviese disputando en él. El cronista de Indias convivió con Ursúa, antes de la expedición al Dorado, y describe su muerte de una forma honrosa. Desnudo, atravesado por la espada, con el Amazonas como escenario fatal, busca unas palabras de consuelo en Dios antes de cerrar los ojos.

Poco hay más de sus contemporáneos, y por eso Ursúa ha pasado a nuestra contemporaneidad de una forma sigilosa. Décadas después, Diego Aguilar y Córdoba compone El Marañón, una crónica sobre las expediciones al Dorado de la que no fue testigo. Aquí, los pasos de Ursúa ya se han convertido en materia literaria. Son voces, rumores y gran parte de invención. Al menos, para construir los huecos que han dejado los ausentes. Cuando se publicó, a finales del XVI, Ursúa ya llevaba cuarenta años muerto y el furor por descubrir la ciudad de oro se había atenuado.

Novelas de nuestro tiempo han reparado en el conquistador navarro y en su expedición hacia ninguna parte. La de Ramón J. Sender, La aventura equinocial de Lope de Aguirre, rescata a un personaje furibundo, envuelto en una locura que tiene tintes de El corazón de las tinieblas de Conrad. Imposible separar la figura de Pedro de Ursúa de su sepultura, el anhelo de descubrir El Dorado. Pero en realidad, el adelantado fue mucho más.

Y lo demuestra de forma magistral William Ospina. El escritor colombiano, con su trilogía sobre Ursúa, ha pretendido escribir una crónica de Indias del siglo XVI. Y lo ha logrado. Con toda la crueldad al alcance de aquel siglo (mucha de ella exagerada, como las páginas de Las Casas o las láminas de De Bry) y con un mundo por descubrir, la primera novela de la serie, Ursúa, se adentra en el amanecer de la conquista de América. Pedro de Ursúa es la excusa a través de la cual Ospina nos narra, de forma lírica y pormenorizada, todos los sucesos y leyendas que formaron el continente cultural, desde Mar del Plata hasta California.

En 2008 se publicaría la segunda parte, El país de la canela, la mejor novela de las tres. Cuenta la odisea de Francisco de Orellana surcando el Amazonas. Pedro de Ursúa apenas aparece en este episodio más como una sombra y un anhelo. Cierra la trilogía, en 2012, La serpiente sin ojos, la emulación del conquistador navarro de las aventuras anteriores. La búsqueda de El Dorado centra la trama, llevada hasta el extremo por la codicia de Lope de Aguirre, la naturaleza desbocada, la locura de unos hombres alejados de su humanidad.

La América que propone Ospina es a la misma vez historia y mito. El inicio bastará para demostrar la fabulosa manera de narrar:

“Cincuenta años de vida en estas tierras llenaron mi cabeza de historias. Yo podría contar cada noche del resto de mi vida una historia distinta, y no habré terminado cuando suene la hora de mi muerte. Muchos saben relatos fingidos y aventuras soñadas, pero las que yo sé son historias reales. Mi vida es como el hilo que va enlazando perlas, como el indio que veo animando al metal en ranas y libélulas, en collares de pájaros, en grillos y murciélagos dorados. Tengo historias de perlas y esmeraldas.”

Ha tenido que esperar Ursúa para que alguien cuente su historia como se merece. Ya nunca nadie podrá pensar en el Amazonas sin reparar en un conquistador navarro, enamorado, colérico, que se pierde en la selva buscando ciudades imposibles.

* Pepe Pérez-Muelas (Lorca, 1989) es filólogo y máster en cultura latinoamericana en la Sorbona. Actualmente es profesor de Literatura y colabora con distintos medios. Es autor de “Homo Viator” (Siruela), un ensayo sobre viajes y viajeros de lectura imprescindible para los amantes de los viajes y la historia de los viajeros.

Mapa del Río Amazonas.