Texto: Emma Lira

Boletín 80 – Sociedad Geográfica Española

Arqueología: un viaje al pasado

Hace unos 2800 años, durante un momento histórico que aún no sabemos delimitar con precisión, la península ibérica se convirtió en El Dorado para los pueblos de Oriente. Fenicios, griegos, cartagineses y romanos, por este orden, arribaron a sus orillas para explotar sus riquezas minerales y volver cargados de plata y de leyendas. Entre ellas destacaba la de la existencia de un próspero y riquísimo territorio gobernado por un longevo rey. No conocemos el nombre con que sus habitantes se denominaban a sí mismos, pero los griegos lo llamaban Tarteso.

En el mes de junio de 2023, el descubrimiento de los fragmentos de cinco relieves antropomorfos en la excavación de Casas del Turuñuelo, en la localidad de Guareña, Badajoz, volvió a traer a la actualidad un debate que tuvo su momento álgido hace un siglo: la existencia de una civilización o cultura, desaparecida en torno al siglo V a.C. a la que los navegantes e historiadores griegos y romanos conocieron bajo el nombre de Tarteso. La adscripción a esta cultura de tintes míticos no es casual. El presunto espacio cultual en el que se encontraron, pese a presentar algunas importantes novedades, comparte características con otros espacios similares. La peculiaridad radica en su emplazamiento, mucho más al norte de del lugar en que la Historia había ubicado tradicionalmente a Tarteso.

TARTESO ¿MITO O REALIDAD?

La idea más compartida entre los historiadores es la de que, probablemente, Tarteso fuese originariamente una ciudad-estado rica en metales ubicada más allá del estrecho de Gibraltar, en algún lugar del triángulo formado por Cádiz, Huelva y Sevilla entre los siglos XI y VI a.C. El comienzo de este largo período carece de fuentes históricas fidedignas. Lo único que podemos afirmar con prudencia es que, tras la caída de la talasocracia micénica, diferentes pueblos se expandieron por el Mediterráneo buscando su propia hegemonía.

Son fuentes muy posteriores las que comienzan a hablar de ese Tarteso mítico. Herodoto nos cuenta la aventura de Kolaios de Samos, que llega hasta sus costas siguiendo las indicaciones de un marino naufragado, y que vuelve de allí con tanta riqueza, que deja una ofrenda contando su periplo en el templo de Hera; o las de los navegantes foceos, a quien el legendario rey Argantonio, también llamado el hombre de la Plata, ofrece tierras para que se instalen en su territorio huyendo de la amenaza persa, y a los que finalmente, entrega dinero para que amurallen su polis con el objeto de impedir la entrada al invasor. De alguna manera parecen relatos casi propagandísticos destinados a ensalzar las bondades de un territorio, pero ¿con que objetivo?

Sebastián Celestino, co-director de la excavación de casas del Turuñuelo tiene su propia hipótesis al respecto. El hecho de que la cultura helena sitúe las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar y uno de los míticos trabajos del héroe en la península ibérica, como es el robo de los bueyes de Gerión, parece lanzar un interesante mensaje a los navegantes de las polis griegas: ese mar desconocido que se extiende al otro lado del Mediterráneo es también conquistable. Los semidioses griegos ya han estado allí, lo han habitado y lo han vencido. Celestino considera que, ante la innegable ventaja que los fenicios tienen como conocedores de los puertos peninsulares (Gadir, la actual Cádiz fue fundada por colonos de Tiro en torno al siglo X a. C.), y al hecho de que no solo hayan monopolizado la actividad comercial, sino que probablemente también puedan acceder desde la península a las rutas del preciado Estaño de las islas Casitérides, la función de la mitología en este momento es la ayudar a eliminar los presuntos monstruos que amenazaban las rutas de navegación desconocidas para impulsar el comercio con otros territorios. Las leyendas hablan de embarcaciones que vuelven de Tarteso con tanta riqueza que, cuando ya no pueden transportar más peso, mandan hacer sus anclas de plata para llevar aún más metales preciosos. Los escasos textos transmiten la idea un Tarteso tan idealizado, que La Ora Marítima de Avieno, escrita en el siglo IV d.C. siguiendo presuntamente una carta náutica fenicia continúa dando noticias de una ubicación que, para ese momento, lleva siglos desaparecida.

TARTESO, UNA NUEVA TROYA

No será hasta el siglo XV cuando la mítica civilización despierte la curiosidad de los investigadores, al menos desde un punto de vista filológico. Antonio de Nebrija es el primero en asociar el presunto topónimo de Tarteso a una isla que se habría formado entre los dos brazos de la desembocadura del Guadalquivir. El religioso Juan de Pineda asocia por primera vez Tarteso con la Tarsis bíblica, el lugar desde donde llegaban embarcaciones llenas de riquezas para que el rey Salomón construyera el templo de Jerusalén, dejando esa asociación de ideas establecida para siempre. La investigación internacional llega más tarde y ya no se conforma con analizar los textos escritos. En el siglo XIX, el pintor e hispanista francés George Edward Bonsor, establecido en Carmona en los años 80, comienza a excavar los poblados prerromanos del río Betis, y en los elementos hallados encuentra un patrón oriental, que asocia con la presencia fenicio-púnica en el sur de España. Bonsor acertó de pleno en cuanto a la influencia exógena en aquellos materiales que aparecían en el sur de la península ibérica y comenzó a interpretar Tarteso como una realidad cultural, pero siguió buscando una presunta capital, los restos de la mítica ciudad que se le resistía.

A esa búsqueda se sumó pronto el hispanista alemán Adolf Schulten. Probablemente espoleado por su éxito en Soria ubicando los campamentos romanos que sitiaron la ciudad de Numancia a través de la interpretación de fuentes filológicas clásicas, Schulten, admirador de Schliemann, intenta, como el descubridor de Troya, hallar la mítica Tarteso buceando en fuentes filológicas y rescatando textos clásicos como la Ora Marítima de Avieno, que el mismo traduciría en el año 1922. La próspera civilización borrada para siempre de la historia despierta su imaginación, por lo que a él le debemos la teoría que vincula Tarteso con la perdida Atlántida de la que habla Platón (Tartesos und Atlantis, 1927). Bonsor adopta la tesis de los Pueblos del Mar, en la que diferentes flotas, en torno al 1200 a.C. irrumpen en el Mediterráneo Oriental, conquistando territorios y cambiando el equilibrio de poder entre las civilizaciones que existían previamente. Para él, los Tirsenoi, procedentes de Lidia habrían dado lugar a los tirrenoi o etruscos en la península itálica y a los tartésicos en el sudoeste de la península ibérica. Éstos se habrían desarrollado a raíz de la colonización fenicia de la península, en torno al X a. C. y habrían alcanzado su momento culmen tras el contacto comercial con los diferentes pueblos griegos, en torno al siglo VIII a.C. antes de entrar en una rápida decadencia.

George Bonsor (izquierda) y su primo Ralph Batley,en Carmona. 1905.

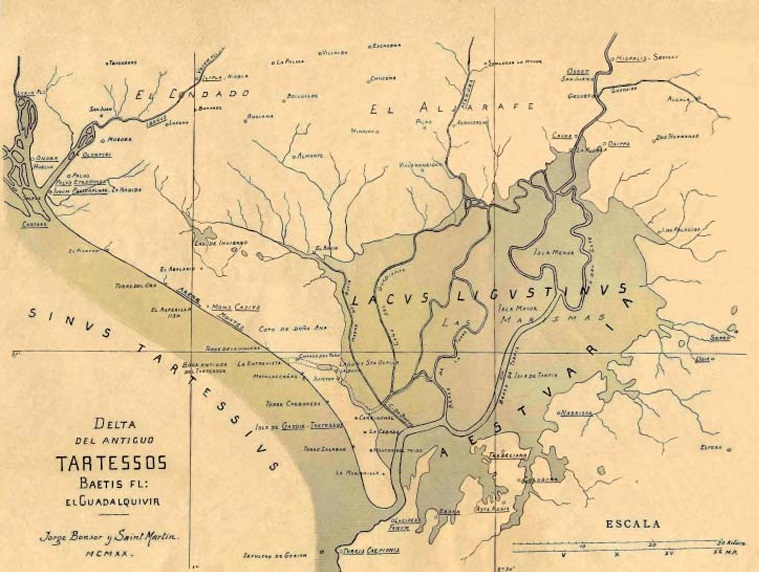

José Ortega y Gasset apoya sus tesis mediante la traducción de su obra, vinculando la mítica civilización con las culturas del Egeo y especialmente con Creta. También Blas Infante, en 1915, tratando de diferenciar la identidad andaluza del resto de España expone en el Ideal Andaluz (1915) la idea de una procedencia griega. Schulten se asociará con George Bonsor para lanzarse a la búsqueda de la presunta ciudad de Tarteso en Doñana. Surge así el primer mapa del delta de Tarteso (hoy en la Hispanic Society of América), dibujado por Bonsor que explora el concepto de Golfo Tartésico -el que los romanos denominaron Lago Licustuno-. En esta “nueva geografía” que admite la existencia de un mar interior que debió colmatarse dando paso a las marismas de Doñana, tanto Sevilla como numerosas ciudades del Valle del Guadalquivir habrían tenido en el pasado un puerto de mar. Tarteso comienza a dejar de ser una ciudad para convertirse, presuntamente, en un territorio con diferentes núcleos comunicados entre sí. En el transcurso de sus excavaciones Bonsor llega a encontrar en la localidad de Carmona una serie de tumbas de reminiscencias fenicias, pero nadie las conecta con la idea de Tarteso, porque, impregnada del antisemitismo imperante en Europa en la década de los 40, la historia busca un origen indigenista de Tarteso, algo que, como mucho no tenga lazos con la presencia fenicia y cuyas influencias deberían ser idealmente griegas.

Mapa de Tarteso. George Bonsor.

EN BUSCA DE LA CIUDAD PERDIDA

La ciudad perdida no aparece nunca, pero comienzan a surgir diferentes objetos de clara inspiración oriental, como el llamado Bronce Carriazo, el jarrón de La Zarza, o el jarro de Valdegamas, aunque ninguno de ellos puede vincularse con un yacimiento concreto pues aparecen asociados a excavaciones de urgencia, colecciones privadas o expolios. En Huelva, los especialistas Blanco Freijeiro y García y Bellido son los primeros en hablar de una cultura orientalizante en un momento en el que ya el país está más preparado para aludir a una ascendencia semita. El tesoro del Carambolo, descubierto en Sevilla de forma accidental en el año 1958 y conformado por piezas de oro macizo elaboradas mediante diferentes técnicas mezcla también elementos indigenistas y orientales. Tras esta evidencia, el simposio de Jerez de la de la Frontera, en el año 1968, supuso el punto de inflexión para abordar una búsqueda, ahora ya sí, desde el punto de vista arqueológico. Entre los años 60 y 80 se excavaron diferentes emplazamientos en Marqués de Saltillo, Carmona, Cerro Macareno, Setefilla, Mesas de Asta, Coria del Río o la necrópolis de la Joya, en Huelva, que aportaron valiosa información sobre la organización social, o los rituales de enterramiento. Surge una nueva tesis: la de que la llegada de los comerciantes fenicios, en torno al siglo IX, encontrase una gran receptividad por parte de los habitantes indígenas. Renace así la importancia de la colonización fenicia y comienza a analizarse su capacidad para influir en comunidades anteriores, teniendo en cuenta los procesos de aculturación y sincretismos que caracterizaban a este período. Los descubrimientos arqueológicos continuados aportaron nuevas claves que hicieron pensar que Tarteso era algo mucho más amplio y que es la influencia fenicia la que cambia el paradigma, generando una nueva jerarquía en las comunidades preexistentes y una nueva clase aristocrática, especialmente visible en las necrópolis. Pero esta ya no es la única versión. Desde hace dos décadas han surgido nuevas evidencias y modelos interpretativos que proponen un protagonismo compartido tanto por las poblaciones locales como por los colonos fenicios. De hecho, uno de los aspectos que había pasado desapercibido hasta este momento era la invisibilidad de los fenicios en las fuentes clásicas, ya que no serían considerados como tales sino por el lugar geográfico en el que se encontraban (mastienos, tartesios etc). La Tarteso de las crónicas griegos sería, por tanto, un área comprendida entre el peñón de Gibraltar y la desembocadura del Guadiana.

Tiro, en el actual Líbano, ejerció de metrópoli y Gadir, la actual Cádiz, con su santuario de Melkart se consagró como la prolongación del estado tirio en Iberia. La idea de santuarios dedicados a las deidades traídas de Oriente, como ocurre en El Carambolo, transmiten una intención de permanencia y funcionalidad. Los primeros colonizadores fenicios debieron encontrar en el Sur de Iberia unas sociedades como las del Bronce Final, con guerreros, pero sin ejércitos. Las respuestas a su llegada pudieron ser diversas y no cohesionadas y no puede descartarse que se utilizara mano de obra esclava en esta primera fase, sobre todo para tareas relacionadas con la extracción de metal. En una segunda fase se generalizaría esta interacción y habría una mayor mezcla y un probable incremento demográfico. La tercera fase sugiere ya un esplendor derivado de la connivencia entre las élites locales y los navegantes fenicios. En la actualidad los especialistas trabajan con varias ubicaciones. La primera, el triángulo agrícolaminero entre Cádiz, Sevilla y Huelva, sería el núcleo de Tarteso, el lugar donde, se instalaron los fenicios cuando llegaron a la península Ibérica. La segunda, la costa atlántica portuguesa, desde el cabo de San Vicente hasta el estuario del Tajo y la tercera, el Valle del Guadiana.

Tesoro de El Carambolo. Siglos VII-V a.C. Museo Arqueológico de Sevilla.

Bronce de Carriazo, una de las obras artísticas más conocidas de la civilización

tartésica. (625-525 a. C)

Adolf Schluten en Cáceres el Viejo.

AUGE, EXPANSIÓN Y CAÍDA DE TARTESO

¿Cómo cambia la sociedad del suroeste de la península ibérica en esta época? Las aportaciones fenicias se integran perfectamente en la cultura indígena. La casa cuadrangular sustituye a la de planta redonda y genera un nuevo tipo de urbanismo. Llega la alfarería con el torno y en la orfebrería comienzan a integrarse nuevas técnicas orientales, como la filigrana, que permite el ahorro de oro. Los fenicios traen con ellos también el vidrio, y cultivos como el olivo y la vid. Aportan un alfabeto del que se han encontrado réplicas con peculiaridades locales, aunque aún no ha conseguido descifrarse y, por supuesto traen consigo armas y herramientas de labranza de hierro, lo que oficialmente supone el tránsito a esta nueva edad.

Sin que se conozcan muy bien los motivos, y en el transcurso de lo que los historiadores denominan la crisis de Tarteso, la cultura tartésica, probablemente perfectamente hibridada, se expande hacia el Norte, hacia la zona del Valle del Guadiana. En la década de los 70 del pasado siglo, en la zona de Extremadura comienzan a aparecer diferentes construcciones que sorpresivamente se identifican como tartésicas. Su nivel de conservación es espectacular, pues a diferencia de las principales ciudades, su ubicación en el campo y la manera en que se abandonaron las han preservado para la eternidad. La mayoría, como Cerro Borreguero o Cancho Roano, se corresponden con centros de poder político y religioso y nos permiten atisbar su relación con la religión y dioses del espectro fenicio como Baal o Astarté. Los diferentes estudios hablan de una economía basada en la minería y la agricultura y los restos hallados muestran una actividad comercial con Grecia y el Levante peninsular. Todos adoptan una estructura similar a la del Carambolo, que, a su vez, copia la planta del antiguo templo de Melkart que visitaron Aníbal o Julio Cesar. Pero hay algo más. Una peculiaridad en el modo en que fueron abandonados.

El yacimiento de Cancho Roano, en la localidad de Zalamea de la Serena fue el primero en que se observó una intencionalidad que las excavaciones en Casas del Turuñuelo parecen corroborar. El edificio se cerró de forma ritual en el siglo V a. C. y fue completamente tapado, lo que ha permitido que se haya conservado intacto hasta ahora, completamente enterrado bajo un túmulo, a la espera de que, como sucedió, alguien diera con él. ¿Por qué se abandonó, de forma aparentemente voluntaria, al igual que en algunos otros yacimientos, en el mismo momento? Se desconocen aún los motivos. Los historiadores han aceptado ya que en el siglo V a.C. se produce una gran crisis que tiene su raíz en el Mediterráneo y que culmina con la desaparición de Tarteso. Pudo tener varias causas: económica, como consecuencia de la explotación minera; bélica, con la amenaza de los celtas desde el Norte; comercial, tras el enfrentamiento entre Cartago y Grecia y el nuevo dominio del Mediterráneo por parte de los primeros; climatológica, con temporadas de sequías y malas cosechas, o geológicas con la aparición de terremotos y tsunamis periódicos como el que afectaría a Lisboa mucho más tarde, en el siglo XVIII. Las investigaciones geológicas y sobre paleopaisaje permiten conocer muchos detalles que antes no se tenían en cuenta y que complementan la investigación arqueológica. En cualquier caso, quizá no por casualidad, la abrupta desaparición de Tarteso coincide con la formación de los llamados pueblos prerromanos y con la culminación de la cultura ibérica en el levante peninsular. Casas del Turuñuelo, el lugar donde hace apenas dos años aparecieron los primeros relieves antropomorfos que se identifican en una cultura hasta ahora anicónica, está aportando una información sorprendente. Caminar por sus estancias es pasear por uno de los más grandes y recientes enigmas de la Historia Antigua. Su habitación principal, albergó, en algún momento del siglo V a. C. un gran banquete. Luego, los restos, junto a la vajilla empleada fueron enterrados y, en su patio, se produjo una auténtica hecatombe, el sacrificio de un importante número de animales entre los que destacan 23 caballos perfectamente colocados en una suerte de teatralización. Y todo ello antes de proceder a la quema y el enterramiento posterior de todo el complejo. No hay señales de batalla. Simplemente fueron abandonados y enterrados. Ahora solo nos quedan las preguntas. ¿Quién participó del ritual? ¿Qué miembros de la comunidad trabajaron en el cierre del yacimiento? ¿Por qué y a quién sacrificaron bienes tan preciados? ¿A dónde fueron sus habitantes? ¿Derivarían en lo que las fuentes cartaginesas y romanas llamarán posteriormente turdetanos? Quizá esos rostros misteriosos conservados en piedra tengan algunas de las respuestas que nos faltan.

* Periodista y escritora, autora, entre otros libros, de “Espejismo, viaje al Oriente desaparecido”, “El último árbol del paraíso”, “Búscame donde nacen los dragos” y “La luna sobre Roma”. Colaboradora de National Geographic y miembro del Consejo de Redacción de la SGE.